卷首语

“访先辈旧时,颂农大精神”。为了找寻那些伴随内蒙古农业大学建立和成长的一段记忆、一种情怀、一份力量,图书馆特色文献部开展了“农大记忆”系列访谈活动。通过老教师的亲口讲述,深情回忆一代代农大学人耕耘不断的奋斗故事,进一步领悟和传承老教师们身上所展现的使命与担当精神,以昂扬向上的奋斗姿态迈进新征程。

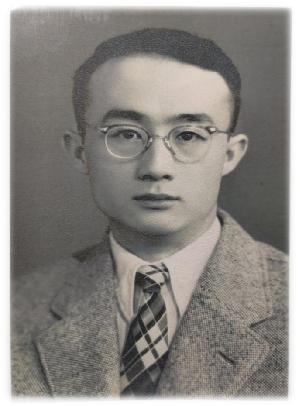

柏大棨简介

柏大棨1933年8月生,北京市人。1960年毕业于苏联哈尔科夫农业机械化电气化学院。回国后分配到内蒙古农牧学院农机系任教。1989年到苏联高访,1990年回国。1997年6月应邀赴哈尔科夫工业美术学院学习。1988年任教授。曾任农业机械教研室主任、内蒙古农牧学院农牧业机械化重点学科主任,内蒙古农机学会理事,内蒙古自治区政协第七届委员会常务委员等职。为本科生和研究生讲授农牧业机械化、农业机械、人机工程学和专业俄语等课程,参加编写了高等农机院校试用教材《农业机械学》。编写、合编、翻译、合译了《滚子犁工作分析》等60余篇著作和论文,主持和参加国家自然科学基金、内蒙古科委等项目10余项。其中参加研制的《北方旱作半铧式犁系列设计》1978年获全国科学大会重大科研成果奖。合编的《国内外耕耘机械技术水平资料》,1982年获农业机械部重大科技成果三等奖。1987年主持制订《粉碎机与草粉机人类功效学安全标准》。1989年获自治区科技进步三等奖。主持制订了《人类工效学拖拉机与农牧业机械设计鉴定规范》等五项人类工效学地方标准。1993年享受政府特殊津贴。

2023年5月 28日,机电工程学院柏大棨老师在图书馆学人文库,接受了我们的采访,柏老师耄耋之年依然精神矍铄,侃侃而谈。稍事休息,柏大棨老师从个人经历,工作实践,科研工作,学科建设,对青年学子的寄语等几个方面接受了我们的采访。

那就让我们一起倾听柏老师讲述他的“故事”讲述他“不一样”的人生。

个人经历

1949年我在北京第一男中学俄语班学习。高中毕业后被评为北京市的三好学生,公派去俄罗斯留学。1954年-1955年在北京俄语语言学院留苏预备学习。这一年当中,我们学习中国近代史,俄罗斯的老师给我们讲俄语和俄罗斯的历史。当时出国不容易,首先政审非常严格,其次是对身体要求非常高,期间两次体检,如果体检不合格就不让出国。在北京俄语学院的时候我100米13秒。爬绳不用脚,上下两个来回。我好多年一直都坚持跑步,而且不抽烟不喝酒,所以到现在90岁了身体也还好。预备学习结束合格以后我在1955年,去了哈尔科夫农业机械化电气化学院。

苏联大学是五年制。我上学的时候有德国、东欧、朝鲜很多国家的同学。在俄罗斯上学其中一年是要上军事课的。苏联的大学生毕业之后都是校级军官。他们学枪支的使用、开车、军队用的各种机械基本都要学。我当时就考取了苏联大车的驾驶证。当时外国的小汽车,有的做的非常好,底盘低,轮距大,急转弯没事。这个就和人机工程学有关。

在俄罗斯冬天特别冷,一般放假一个礼拜,就到学校上课了。夏天放假二个月,那时城里基本没人,大家都到海边度假去了。我在那儿学习了五年,一到夏天他们国家给我们发钱,让我们旅游。我去过俄罗斯、白俄罗斯、蒙古、黑海好多地方。所以当时在苏联大部分地方我都去过。大四的时候我们的同学一共有48个人,他们夏天都去旅游了只有我一个人没去,我在农场开拖拉机。因为我觉得快要毕业回国了,趁放假的时间,多实践,多练习,学好了回国之后好好工作。

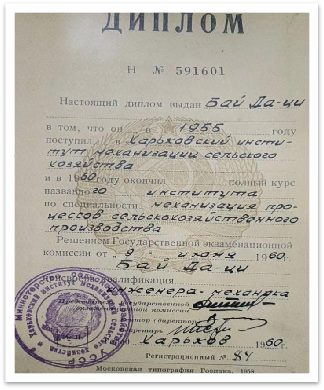

柏大棨大学毕业证书

柏大棨(左一)1960年毕业于哈尔科夫与导师同学合影

我于1960年毕业,毕业以后苏联学校的专车送我们回国,五年没回国了,大家都很兴奋。到了满洲里停了一个小时换乘我国的车。我们的铁轨和他们的铁轨不一样。他们的铁轨宽,我们的稍微窄一点。所以要换车。上车以后每个人就给发了两包饼干,当时同学们都不说话了,谁也不知道什么原因,从满洲里到北京要一天多一点,大家就吃了两包饼干。当时我们并不知道我们国家是粮食紧缺最困难的时期。

到了北京以后,我们被安排住在国际语言学院,通知大家住十天。每个人都需要做汇报。期间陈毅部长在人民大会堂接见了我们,他说:“你们回国了,我们很高兴,我们国家现在是困难时期,你们在苏联学习,一个学生的费用相当于国内五十个学生的用度。所以你们回来以后要好好工作,报效祖国”。后来还带我们去北京市参观。看看这五年来我们国家发展的现状。十天以后就分配工作了。

工作实践

我们先到农业部报道,农业部负责人事的领导征求大家的分配意愿。我说我想去搞科研,正赶上贡嘎校长需要人就把我分配来了。1960年我坐火车从北京到了呼和浩特,记得当时我先坐公交车到了鼓楼,到了鼓楼下车以后就有没车了。从鼓楼走到学校,都是土路,两边都是庄稼。我扛着行李一路走到了农牧学院。

我刚来学校的时候,还没有农机系,是一个教研组,后来才成立了农业机械化系。当时在兽医系的实验室办公,就在现在宾悦大酒店那个位置,是平房,冬天没有暖气,很冷。那时候是国家困难时期,街里什么也没有,放假我也不出去,就在阅览室看书。天气特别冷,就我一个人,我穿着在苏联上学时候的大衣还比较暖和,有一次老鼠冷的居然爬到我的腿上,我也不管它,让它趴着,我继续看书。

刚开始我给学畜牧、草原等专业的学生讲农业机械。后续给本科生和研究生讲授农牧业机械化、农业机械、人机工程学和专业俄语等课程。

我在学校1988年晋升为教授, 1989年通过国家考试,再次考入国际语言学院。学习政治课、俄语和出国的注意事项。半年以后我作为高级访问学者又去了哈尔科夫我的母校。在去之前要用俄文写一个个人简历,俄罗斯的高校负责人要看你以前过去哪个学校,就把你分配到哪个学校。如果以前没去过的人,那就不一定分配到哪个学校了。我高访这半年,主要学习人机工程学。

英国人机工程学协会是1950年成立的。美国于1957年成立人类因素工程学会,日本于1963年成立日本人间工学学会。之后苏联、德国、法国等国家先后开展了人机工程学的研究。1989年,我国人类工效学学会宣告成立,1995年《人类工效学》创刊,我国人机工程学进入一个新的发展时期。

生产机器是要适合人操作的。例如,那个时候我们学校农场有一台捷克产的拖拉机。在驾驶中,如果要刹车就需要我们的驾驶员站起来刹车。因为外国人高,我们开车的人个子矮,所以只能站起来刹车。这其实就涉及到了人机工程学。

1990年,我受母校哈尔科夫农业机械化电气化学院的邀请到哈尔科夫参加他们的人机工程学理事会。时间是3月5号至3月7号一共三天。经过理事会讨论研究,同意我参加苏联的人机工程学协会,成为会员,并颁发了会员证。协会会长是古宾斯基院士。他赠给我他写的书。这个书是《宇宙飞船工作人机工程学保障措施》。并且他在书上签了名。

1990年古宾斯基院士赠书并签名

在我工作期间俄罗斯的专家学者考察访问我校,以及我们学校的领导专家出国考察好多都是由我全程陪同负责翻译。

所以我先后多次出国。

90年代随刘克礼校长到哈尔科夫考察柏大棨(右一)

90年代乌兰乌德农学院来农牧学院考察柏大棨(后排左四)

科研工作

学术成果我就不细说了,在这里我就主要介绍一下我参加研制的“北方旱作半铧式犁系列设计”,这是由我们学校和中国农科院共同研制。我们参与了图纸的设计,以及制造完以后所有的生产试验。生产试验是在那时候的东把栅、西把栅、东古楼、西古楼、勾子板还有很多农场,他们的地都是我给翻的。他们负责加油,我就开着拖拉机带着半悬挂犁,从秋天开始,一直到初冬只要不上冻,一直无偿地给他们翻地。那时候的天气比现在冷多了,我就穿个白茬皮袄,所以当时他们到处找我,我成了“大忙人”了。刚开始的时候,有一个小的拖拉机是用汽油的,声音不大。那个大拖拉机是用柴油的,那声儿特别大,我的耳朵都震的受了伤,现在有一只耳朵就听不清楚了。翻地的时候土呛的非常厉害,那时候年轻也不懂戴口罩,所以我的肺现在也不太好。后来这项设计获得了1978年全国科研大会重大科研成果奖。1982年获农业机械部重大科技成果三等奖。

学科建设

作为一位工作了多年的教师我认为在教学中应该帮助学生做三件事:第一件事是帮助学生弄清本门学科的“基原性”问题。所谓“基”,指的是基础,如基本知识、基本史料、基本方法等,所谓“原”,指的是理论、原理等;第二件事是要帮助学生弄清本门学科形成、发展的历史及种种内在机制;第三件事是对学科前沿状况作具体分析、介绍等。这样“三管齐下”的好处是,能使学生不仅懂得“前沿”状况的“然”,而且懂得它的“所以然”。培养学生们争取做一个“一线”学人。

对青年学子的寄语

人不可无志,不可没有追求,没有追求就丧失了前进的动力。作为一名老教师我希望我们农大学子要心怀大志,追逐梦想。厚植爱农情怀,练就兴农本领。用学到的知识为母校争光,为国家贡献一份力量。

结语

熠熠青春,灼灼其华。柏老师希望农大学子树立鸿鹄之志,做不忘初心、牢记使命的“追梦人”。这句话同时也激励着我们要有目标和追求,努力工作,不断提高自己。