在内蒙古农业大学这片扎根北疆、厚植“三农”的沃土上,一代代师者俯身讲台默默耕耘,心怀热忱始终如一。他们将个人成长与学校的发展紧密相连,在平凡的岗位上书写着不平凡的育人篇章。“农大记忆”系列访谈,旨在通过口述史的方式,记录那些与学校同呼吸、共命运的师者故事,还原一段段鲜活的教育岁月,赓续一脉相承的育人初心,铭记那些与学校同频共振的奋斗足迹。

本期,我们走近动物营养与饲料科学专家侯先志教授。他近三十年坚守教学科研一线,教书育人,服务牧区产业发展,从一名普通学子到学科带头人,从实验室到牧区草场,始终秉持“学以致用、服务农牧”的坚定信念,在反刍动物营养研究领域深耕不辍。他既治学严谨,亦满怀温情,始终牵挂着青年学子的成长,以赤诚之心守护育人使命。在他的讲述中,既有求学路上的勤勉与坚守,也有执教生涯中的思考与担当;既有对科研服务边疆畜牧业的执着追求,更有对母校培育之恩的深切感念。这份情感,朴素而深沉,至简至真,不见波澜,却蕴藏着对母校与学子最坚定的守望。让我们跟随侯先志教授的记忆,走进一位农大人用知识、责任与热爱铸就的教育人生。

躬耕动物营养与饲料加工的教育者与科研人

侯先志,男,汉族,1948年9月生,山西省忻县人。二级教授,博士生导师。主要从事动物营养与饲料科学教学与科研工作, 2013年荣休。1976年毕业于内蒙古农牧学院畜牧系,留校任教。1980年考取南京农学院(现南京农业大学)研究生,1983年获硕士学位。1987年由内蒙古农牧学院选送英国爱丁堡大学攻读博士研究生,1991年获博士学位后回国,1997年任教授并被确认为学院学术带头人。曾任内蒙古农业大学动物科学与医学学院(现动物科学学院)院长,内蒙古农业大学副校长,内蒙古自治区重点学科动物营养学科主任,承担本科生、研究生的教学工作。曾兼任中国畜牧兽医学会动物营养学会常务理事、《动物营养》期刊编委、内蒙古自治区学位委员会委员、内蒙古畜牧学会副理事长、内蒙古自治区人大常委会委员、中国民盟中央常务委员、全国政协委员。

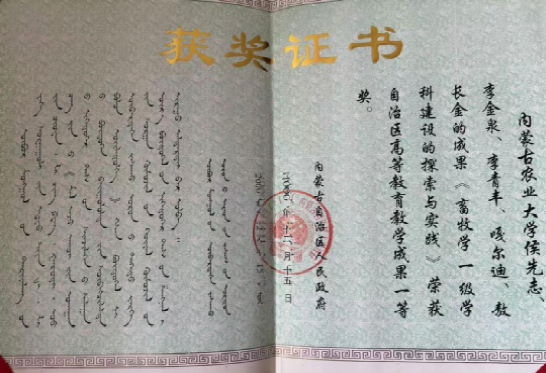

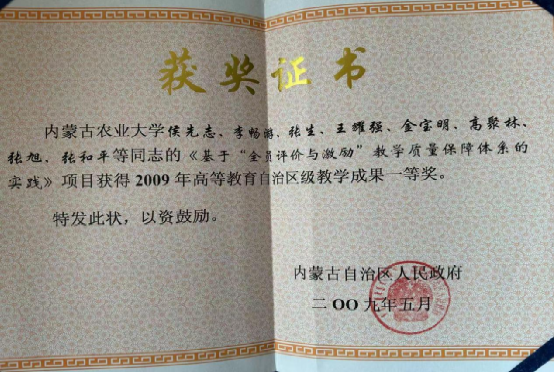

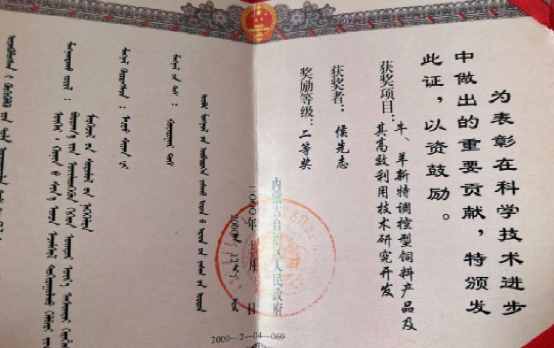

作为项目主持人主持的教改项目“畜牧学一级学科建设的探索与实践”获国家级(教育部)优秀教学成果二等奖;主持的项目“基于‘全员评价与激励’教学质量保障体系的实践”获自治区教学成果一等奖,作为主要参加人参加的项目“畜牧专业实践教学体系改革”获自治区优秀教学成果二等奖;主持国家自然科学基金项目5项,国家973项目子课题一项,国家科技支撑计划农业领域课题一项,内蒙古自治区省部级课题3项。在国内外学术刊物上发表论文40余篇。2003年获国家六部委(中央组织部、宣传部、统战部、人事部、教育部、科学技术部)颁发的全国优秀回国留学人员成就奖。

2008年7月8日光荣地成为奥运圣火传递呼和浩特站的第七棒火炬手

知青岁月 草原磨砺

1968年在锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗插队(侯先志右一)

1965年我在内蒙古师范大学附属中学读高中,1968年毕业后响应国家号召,赴锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗插队。那段岁月至今仍历历在目,在我的人生道路上起到了奠基性的作用——它不仅让我读懂了草原、走近了牧民,更在艰苦磨砺中锤炼了意志、练就了踏实肯干的品格。正是这份扎根草原的经历,悄然埋下了我后来求学、从教,乃至投身“反刍动物营养”研究最朴素、最坚定的初心。

初到牧区,我被分配到牧民丹森家。丹森阿玛(阿玛是牧民对他的尊称)正值壮年放牧经验丰富,牛群养得膘肥体壮、繁殖兴旺;他的妻子勤劳节俭持家有方,家里只有两个孩子,在当时已属宽裕人家。尤其难忘的是女主人做的奶豆腐洁白细嫩,格外香甜。丹森的小儿子博雅那年十岁出头,已能独立放牧,父子俩每天替换着出去放牛。我下包到他家后,便加入其中,三人轮流照看牛群。丹森耐心教我骑马、放牧、识畜、看草场,成为我第一位牧民启蒙老师。我也尽力分担家务,赶牛车打水、背粪筐捡牛粪……一言一行给丹森一家留下了“勤劳、好学”的印象,牧民们都亲切地喊我“老侯”。

不久后,同浩特的牧民花呼安爸来找丹森商量,请我帮他家放两天羊,因他爱人常年有病,需要去医院治疗,孩子年幼帮不上忙,家中无人照应。丹森爽快答应,于是我就转到了花呼家。花呼身材健壮,紫红脸膛眼神机敏,嘴角常带着和善的微笑,待人宽厚善良。一次放牧归来他问我:“你看到羊了吗?看到马了吗?看到咱家的小牛犊了吗?”,我一连答了几个“不知道”。他认真地说:“作为一个牧民,走路时要多留意周围,这样找牲畜才有依据,别人问起,你也能给出有用的信息。”这番朴实的话语,连同他那份善良与细致,让我铭记至今,对我日后踏实做事、热心助人、诚实为人的品格产生了深远影响。花呼家有九个孩子,人口多、口粮紧。我年轻力壮干活重饭量大,主人虽再三谦让,我还是坚持等孩子们吃完才动筷,饿肚子成了常有的事。考虑到丹森家人手充足,而花呼家正缺劳力,经大队同意我索性就换到花呼家,正式成了花呼家的知青,从此与这个家庭结下了不解之缘。

花呼虽是普通牧民却关心时政,常收听中央人民广播电台的“新闻和报纸摘要”节目,对国家政策十分关心。起初我们一个不懂汉语,一个不懂蒙语,就靠夹生的蒙汉话加手势进行交流,在交谈中互相学习语言达到彼此的沟通。除了放羊、放牛、剪羊毛、收拾羊圈等牧业活,我还主动承担家里的重活,把自己当成花呼家的一员,事无巨细、不怕苦和累不嫌脏和臭,“老黄牛”成了知青和牧民们对我一致的称呼。闲暇时,花呼全家围着我,听我讲北京、天津、呼和浩特的城市见闻,讲飞机、火车这些他们从未见过的交通工具。孩子们睁大眼睛,充满惊奇。夏夜蒙古包顶陶瑙的毡子(盖包顶的毡子)掀开,繁星满天,我就给他们讲天文知识,常常讲到深夜,孩子们缠着不睡,直到母亲催促才罢休。在那个没有电视、极少出门的年代,知青在他们面前展开的是一幅全新的别样生活。久而久之,我与花呼结下了亲如兄弟的情谊,成了花呼家不可缺少的一员,多年后他的孩子们仍像走亲戚一样经常来看望我。

1971年大队为加强农业队建设,抽调我转至农业队。当时专门划出一块地,由两位来自农村的老乡带领知青种植饲料和蔬菜。农业队队长霍志忠个子不高,脸庞红扑扑的,憨厚质朴,也是一位特别能吃苦“老黄牛”式的硬汉子。我们和老乡一起打井、脱坯、盖房,承担着农业队中最重的活。严寒的冬季滴水成冰,为了解决菜地需水问题,农业队利用冬天打井,因为如果土地不冻的话,就会挖不够深度。寒冬气温降到零下40多度,土地冻得铁硬,滴水成冰,一镐下去只留白点。我们就用羊粪点火焖土,次日再刨稍化冻的土层。井深达两丈时,单人无法将土抛上井口,便在井中设平台接力运土。我总是早出晚归,抡镐震裂虎口也不吭声。知青们的艰苦劳动终于有了回报。到了夏天,当清粼粼的水从井里抽上来,流到那干涸的菜地时,哗哗的水声仿佛是年轻人心中流淌出的歌声。

夏季我们知青就脱坯盖房,老话讲“脱坯盖房活见阎王”,足见这活儿强度之大。和泥、装坯、晾晒,烈日晒得背上的皮脱了一层又一层,一天下来浑身散架,却没人叫苦喊累。最艰难的是耕地,牛在牧区很多,但都没干过农活儿,任你怎么吆喝,想让它们套着铧犁耕地根本“没门儿”,我和霍志忠一气之下,干脆自己套上铧犁,肩拉手拽硬是当起了“老黄牛”。

危难时刻,我们总能挺身而出。一次安装磨盘,捆绳突然松脱,几百斤的磨盘瞬间压在我和霍志忠肩上,若此时松手旁边人必被砸伤,我们俩硬是咬紧牙关,“泰山压顶不弯腰”宁可自己受伤也绝不松手,最终避免了一起伤害事故。事后我俩的肩膀上留下了深深的血痕,牧民们纷纷竖起大拇指“硬汉!”在我们的带动下,农业队知青个个顽强肯干,以苦为乐。劳动之余大家组织乐队,吹笛拉琴、开展体育活动,笑声歌声回荡在田间地头和低矮的土房里,真正是“苦并快乐着,累并快乐着”。我的朴实诚恳与吃苦耐劳赢得了牧民的认可,1973年被评为东乌旗“劳动模范”,并先后参加公社、东乌旗直至锡盟的“学习毛主席著作积极分子”代表大会。

求知若渴 勤学不辍

1973年经牧民推荐,我被选送进入内蒙古农牧学院(现内蒙古农业大学)畜牧系学习,那时学校刚恢复授课,教学秩序未稳,真正系统学习专业知识的时间非常有限。1976年2月我作为工农兵学员从内蒙古农牧学院畜牧系毕业,随即留校任教。按照当时的规定,新留校的工农兵学员必须下基层锻炼一年,于是我被分配到锡林郭勒盟牧业学校所属的毛登牧场,担任保管工作。初到牧场每天事情不多,可正是这份“空闲”,反而让我陷入深深的不安,我清楚地意识到,自己没有接受过完整的中学教育,大学期间又所学有限,知识基础十分薄弱。“两手空空,如何当好一名大学老师?将来在社会上又靠什么立足?”,这种不安时常萦绕心头。既然无法改变过去,那就从现在开始弥补,我下定决心,抓紧一切时间自学,于是四处搜寻能找到的书籍,凡是能借到、买到的教材和参考书,我都如饥似渴学习。同时我还琢磨能不能掌握一门实用技能,日后也能用得上。看到牧场职工结婚常请木匠打家具,我觉得这门手艺不错,既能助人也能养家,便拜了当地一位木匠为师,认真学起了“手艺”。这段看似沉寂的时光,实则是我重打基础,默默蓄力的开始。 就在我埋头苦读的日子里,原农牧学院兽医系的荀崇文老师带领学生来毛登牧场实习,因为我是保管员,住的是全农场条件最好的砖铺地的房子,他便与我同住一屋。荀老师见我白天干活,晚上总抱着书看,很是惊讶。那时我一边学木匠,一边跟着兽医系的学生旁听兽医课程,心想万一将来教不了书,至少还能靠这两门手艺谋生。 一天晚上,我和荀老师一起听收音机,当时信号杂乱,除了中央台还能收到不少外国电台。我好奇地问:“这么多台,您能听懂几个”?他笑着答道:“我能听懂英文广播”。我顿时心生羡慕,脱口而出:“荀老师您教我英语吧,这样我在牧区,晚上就不觉得闷了”,他见我真心想学,便欣然应允。 此后三个月,荀老师每晚抽时间教我英语,重点是音标和基础词汇。他说:“音标掌握了,你就能自己拼读,以后可以自学。”荀老师走后奇怪的是,木匠活儿和兽医知识我都渐渐放下了,唯独英语,怎么也舍不得丢。当时既无职称评定,也无考研出国之说,更没人要求我学,可就是觉得这门语言“有意思”,不知不觉竟坚持了下来。

回到校本部后,学校分配我带77级的班主任老师,我深知自己的知识储备远不足以胜任大学教师的岗位,加之社会上对工农兵学员普遍存在“基础薄弱”的质疑,甚至要求“回炉”补课。面对内心的不安与外界的压力,我主动申请插班到“77级”本科生课堂,与学生们一同听课完成作业,孜孜不倦地补习英语、数理化和专业知识。考试时老师原本为工农兵学员设立了单独的考场,但我坚持和学生同场考试,成绩还常常名列前茅。这份踏实与努力,引起了化学和生理学两位老师的注意,后来当他们得知国家将恢复研究生招生的消息时,便主动对我说:“小侯,我们观察你很久了,像你这样肯下功夫学习的人,应该试试报考研究生。”

厚积薄发 天道酬勤

正因这段刻苦“回炉”的经历,让我也有了自信,1980年我毅然报考南京农学院(现南京农业大学),并顺利通过考试,师从韩正康教授,攻读“生理营养”方向硕士研究生。那一年,南京农学院研究生仅招收14人,竞争之激烈、机会之珍贵不言而喻。回顾这段历程,我真正想对青年教师和年轻学子说的是:当初的补习,并非为了文凭,而是源于对自身知识欠缺的清醒认识;后来能考上研究生,也绝非偶然,而是踏实积累的必然结果。正因为我在留校后主动插班补课,如饥似渴地学习才打下了基础,抓住了这来之不易的机会。而那些同样有志深造的工农兵学员,却因知识断层很遗憾地错失良机。这件事让我深深地体会到“只要坚持不懈地把眼前的事认真做好,就终会有回报”。

在南京农学院(现南京农业大学)读研究生期间,我格外珍惜这迟来的求学机会。我深知自己基础薄弱,唯有加倍努力,方不辜负时代给予的第二次求学机会。韩正康先生是我国动物消化生理研究的奠基人之一,他所带领的团队长期聚焦反刍动物营养代谢机制的研究,尤其重视活体实验技术在科研中的应用。我们课题组的实验动物,是装有各种瘘管(如瘤胃瘘管、十二指肠瘘管等)的“瘘管动物”主要是“瘘管羊”——通过外科手术在羊的消化道特定部位植入永久性导管,以便实时采集消化液、观察营养物质的代谢过程。这项技术在当时国内尚属前沿,操作复杂、护理要求极高,对实验者的动手能力和责任心都是极大的考验。

初见瘘管羊时,我既感到陌生,又觉得新奇,更意识到其技术难度之大。但我心里清楚,若想真正掌握这门知识,就必须迎难而上,于是我几乎把全部时间都扑在了学习和实验上。三年间南京著名的玄武湖、紫金山,我一次都没去过。导师见我整日埋头实验,曾打趣道:“你到南京来一趟,不能天天只干这个啊,该玩也得玩,该看看风景也得看看”。可我心里清楚,这门技术,现在多学一分,将来就多一分底气。我给自己定下目标,不放过任何一个学习机会。无论是老师做手术、师兄师姐开展实验,还是日常护理瘘管羊,我都主动申请参加。我的硕士课题本身也以瘘管羊为实验对象,但我并不局限于自己的实验,只要听说其他老师或同学要用瘘管羊,我都会去帮忙打下手、记录数据、清理设备。别人觉得繁琐的护理工作,我甘之如饴;别人回避的夜间观察,我抢着值守,“实践出真知”这句话在我身上得到了印证。正是靠着这种近乎“笨功夫”的积累,我对瘘管羊的饲养管理、术后护理、采样操作及数据应用等逐渐建立起系统且扎实的专业认知。由于总是任劳任怨、乐于助人,老师和同学们给我起了个外号“干事的老黄牛”。这个称呼让我心头一热,仿佛又听见当年牧区和农业队里牧民、知青喊我“老侯”的声音。命运在不同阶段竟给了我同样的肯定。而正是这份“老黄牛”式的踏实与坚持,不仅让我顺利完成了研究生学业,更奠定了我日后从事反刍动物营养研究的坚实基础。从草原牧区的插队知青,到实验室里与瘘管羊朝夕相处的研究生,变的是场景,不变的是那份肯干、肯学、肯付出的初心。没想到这份“死磕”的韧劲儿,竟在日后两次帮我渡过难关。

静水流深 出国深造

侯先志获博士学位

1983年硕士毕业后,我放弃了到北京师范学院工作的机会,回到母校内蒙古农牧学院(现内蒙古农业大学)任教。1987年初学校选派我赴英国爱丁堡大学进修,这是改革开放初期国家推动高层次人才培养的重要举措。当时政策并未要求必须攻读学位,但我认为既然有机会走出国门深造,就一定要“学有所深、研有所精”才能真正把前沿的专业知识带回祖国,教书育人,用在家乡需要的地方,才对得起学校和国家的培养,于是我决定申请攻读博士学位。

然而国家提供的经费,仅够支持一年进修或读一个硕士学位。我只得先注册硕士课程,但入学前需通过英语考核,结果未达标,被要求先参加三个月的语言强化培训。那段时间我一边补习英语,一边主动联系导师,并参观了他的实验室。正是这次参观,成了我命运的转折点。走进实验室,我发现导师团队也在使用瘘管羊开展消化代谢研究,技术路线竟与我在南京农学院(现南京农业大学)韩正康教授课题组所学颇为相似。但令我惊讶的是,一位名叫尼克的研究生正在用极不规范的方式采集瘤胃液,他用膝盖顶羊的腹部,让液体喷进脸盆大的容器里,操作粗放,羊只护理也比较差,漏管处部分瘤胃液外溢,既不科学也不卫生。参观结束后我便对尼克说:“我帮你做两个简易瘘管采样器吧。”于是我用塑料管和吸耳球自制了两个简易采样器,一捏一松,即可平稳抽取样品,又花了一下午的时间彻底清理了实验羊的卫生,离开时我也没多想,只当作举手之劳。没想到回到住处不久,导师打来电话道:“尼克告诉我,你不仅帮他做了采样器,还把羊护理得特别好。你现在不是在补习英语嘛,能不能白天抽空来实验室照看羊,你的补习费用,我来承担”。那一刻,我既惊喜又感激,这不仅解决了我的经济压力,更让我得以提前进入专业学习。由此我深切地体会到,三年“死磕”瘘管羊技术的日子,真的没白过。正是这份扎实的功底,让我在异国他乡赢得了信任,也为自己打开了第一扇门。

1987年8月,我的导师启动一项高难度实验,六只瘘管羊不仅装有瘤胃瘘管,还在十二指肠植入瘘管,全程通过精密泵定时输注营养液,以追踪观察营养物质在消化道内的代谢过程。这项实验对护理要求极高,泵速必须恒定,瘘管绝不能脱落,稍有疏忽整只羊就可能衰竭。导师对我前期的护理工作很满意,就找到我说:“Mr.侯,这次实验难度很高,这六只羊你能不能护理一下。”我当时很高兴,便爽快答应了,当进入工作后,我才知道其复杂程度远超以往所有我护理过的瘘管羊,接下来三个多月,我几乎住在羊舍24小时盯守。此前同类实验最多维持两个月羊就衰竭了,而我坚持了三个半月,创下团队新纪录。导师非常高兴,总结会上他开玩笑说:“现在我明白了,要做好这种实验,人必须跟羊一块睡觉。”我知道这是导师对我工作的最高肯定。

同年年底英国政府启动年度“海外留学生奖学金”评选,面向全国高校仅设800个名额。导师非常希望我能申请成功,但他也坦诚地告诉我,全校大概只有40个推荐名额,竞争相当激烈,据他多年观察,通常只有系主任亲自推荐的学生才有望入选。思虑再三,他决定去找学院系主任——科林教授,请他出面为我写推荐信,但科林教授能不能答应,他也没有把握。那几天我内心十分忐忑,一方面深知这个机会对我意味着什么,另一方面又不敢抱太大希望。就在我反复思量、坐立不安的时候,导师突然打来电话,声音里透出掩饰不住的兴奋:“太好了!Mr.侯,科林教授答应了,他愿意为你写推荐信”。那一刻,我悬着的心终于落了地,眼眶不禁有些发热,不是因为轻松而是因为感动——一位素昧平生的英国教授,愿意为一个只见过一面的外国学生担起推荐之责。这份沉甸甸的信任,让我更加坚定,唯有学有所成,才不辜负每一位向我伸出援手的人。

有趣的是,其实我此前见过科林教授一面,那是我刚到爱丁堡大学时,按惯例要先拜访系主任。初见时他46岁,我脱口而出:“您这么年轻,真不像教授!”但话一出口便觉得有些失言了。没想到几个月后,他竟真的为我写了推荐信。当我登门致谢时,他笑着问:“Mr.侯,你看我现在像不像教授”?原来自那次见面后,他特意蓄起了胡子,更让我动容的是他的坦诚:“我们只见过一面,我对你的了解有限,但你的导师奥尔德姆极力推荐你,我选择相信他。所以信中那些赞美之词,或许有些溢美,为此我得向你道歉”。 随即他拿出一封信递给我:“这个你可以看一看,如果愿意,可以当作一份礼物收下”。那是我的导师给我写的推荐信,印象最深的一句话是“这位学生,是我所见过对科学研究最具奉献精神的人”。两位英国教授的真诚与担当,至今仍令我感念。不久我收到正式通知,作为爱丁堡大学推荐的候选人,我成功获得了为期三年的英国海外留学生全额奖学金。这笔资助,彻底解除了我攻读博士学位的后顾之忧,我的第二扇门,也就此豁然打开。

常有人问我:“你是工农兵学员,高中都没读完,考上了研究生,又出了国,是不是全凭勤奋?”,我想说勤奋固然重要,但它只是成功的一个因素。我的体会是,一个人若想在某件事上有所成就,离不开四个条件:天赋、环境、机遇与勤奋。前三个因素个人很难掌控,唯独勤奋是我们自己能牢牢把握的。不是我比别人聪明,而是我把别人用来娱乐的时间,都用在了“把一件事做到极致”上。因为机会从来不会凭空降临,它只青睐那些在无人注视时,依然默默努力的人。天上或许有馅饼,但只有站在那里、准备好了的人才能接得住。就拿我们那一代人来说,改革开放初期全国高校都在恢复教学、选派人才,我们学校也不例外。想考研究生、想出国的人很多,大家面对的是同样的大环境,可为什么机会最终落到了我的头上?我想这不仅因为我在基层时主动补课,在毛登牧场坚持自学,更因为每当我“往前迈出一步”,学校总一次次为我搭梯子、开通道、创造条件。记得当年学校组建了一个外语强化班,从各院系选拔骨干教师集中培训,还专门聘请了一位美国外教授课,我很幸运地被学院推荐参加。此后学校又从这个班里择优推荐部分老师,赴福建师范大学外语系进行为期半年的脱产进修,进修结束后,农业部再从中遴选人员参加国家级外语培训班。可我深知这些机会的背后,是许多人的默默付出。当时学校师资紧张,老师们的课都排得满满当当,我一旦外出学习,原本由我承担的教学任务,就得由畜牧系的同事们分担。他们毫无怨言,替我上课、带实验、管学生,让我能安心在外深造。这份情谊,我一直记在心里。所以当后来获得赴英国爱丁堡大学进修的机会时,我心怀感恩,这不仅是个人努力的结果,更是国家、学校和同事们共同托举的结果。

教学实践 启发引导

1991年底我从英国爱丁堡大学完成学业后回到学校,继续从事教学与科研工作。刚回国时,内心充满期待,希望将国外所接触到的一些教学理念,尝试融入自己的课堂。在英国学习期间,我感受到一个明显的特点,他们的高等教育更注重培养学生自主获取知识的能力,学生需要学会主动利用图书馆资源、查阅文献、分析数据,并在此基础上形成独立的判断。教师的角色,则更多是引导者和启发者,而非单纯的知识传授者。相比之下,当时国内的教学方式仍以系统讲授为主,强调知识的完整性和准确性,学生则习惯于认真听讲、详尽笔记、扎实记忆——这种方式在夯实基础方面确有显著优势,但在激发学生主动探索、批判性思维和创新能力方面,空间相对有限。

回国后,我承担的第一门课程是“环境与营养”。出于尝试,我在第一节课上做了一次小范围的教学实验,围绕“影响猪采食量的因素”这一问题,我精心挑选了六个经典实验案例,将全班分成四个小组,引导学生结合实验现象展开讨论。每组推选一位代表分享观点,我在黑板上逐一记录大家的发现。令人欣喜的是,经过充分交流与思辨,学生们几乎自主梳理出所有的关键点。最后我做了简要归纳:“这些结论,都是你们自己思考得出的,非常难得!”整堂课几乎没有我单方面的讲解,但知识的构建却在互动中自然完成。不过这样的尝试并没有持续太久,一段时间后,学习委员找到我态度诚恳地反馈道:“侯老师,同学们觉得这种讲课方式花的时间比较多,能不能把重点内容直接讲清楚,这样我们复习起来更省力”。这番话让我意识到,在当时的学习理念和评价体系下,学生更倾向于高效、明确的知识输入方式,对探究式、讨论式教学尚缺乏足够的适应与认同。

当时我的初衷是,课堂时间集中用于引导学生思考核心问题、掌握分析方法,而教材中相关的延伸内容,则鼓励大家通过课后查阅资料、阅读文献来自主补充。我希望传递给学生的是一种更为广义的学习观——学习不仅发生在课堂,也发生在图书馆、实验室和自主探索的过程中。因此考试范围并不只局限于我讲过的内容,那些需要自己去查找、去理解的部分同样重要,因为它们恰恰体现了学习能力的真正成长。

然而随着时间的推移,我渐渐体会到,任何教学方式的改进,都离不开整体教学环境和制度的支持。后来担任分管教学的副校长,这一体会尤为深刻:推动教学方式的优化,不只是教师个人理念的转变,而是涉及课程体系、评价机制、资源配置、校园文化深层塑造等多重因素。唯有构建起系统性的支撑体系,并在实践中不断积累、那些富有前瞻性的教学创新,才有可能真正落地生根、开花结果。

时至今日,我依然深切感受到,我们的教学工作仍有广阔的提升空间。尤其在如何有效激发学生主动学习的内驱力,培养其独立获取知识并灵活运用于复杂情境的能力方面,亟需持续探索久久为功。因为归根结底“掌握学习的方法,远比记住知识点”更具长远价值。唯有当学生敢于质疑、善于求证、乐于思辨,创新的种子才可能在他们心中悄然萌发、破土而出。这是一位从普通教师成长为教学管理者一路走来的真切感悟,也是我始终难以放下的责任与期待。

科研为民 回报社会

回国后我投身科研,并非一时之念,而是源于一份早已深植于心的使命——这颗种子,是在锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗插队的五年里悄然埋下的。那时我住在牧民家中,亲身经历了牧区草原畜牧业的真实困境。内蒙古作为以草原畜牧业为主的自治区,牲畜生长长期受制于自然节律。夏天水草丰美,牛羊膘肥体壮;一旦入冬,牧草枯竭储备有限,牲畜体重膘情急剧下降;待到春季,又陷入“春乏”困境,母畜体弱难产,牲畜瘦弱常常熬不过青黄不接的时节。而一旦熬过春天,随着牧草返青,牲畜又能迅速恢复,实现“补偿生长”。这种“掉膘—补偿”的循环年复一年,严重制约着牧区的生产效率,也直接影响牧民的生计与希望。更令人揪心的是,春季恰是产羔关键期,但此时牧草尚未返青,冬季储备又常因经费紧张而捉襟见肘,饲草最为匮乏。如何以最科学、最经济的方式在“春乏期”实施补饲,保障母畜顺利产羔、提高羔羊成活率,从此成为我心中挥之不去的课题,也最终指引我走上科研之路。

于是我便将科研方向聚焦于一个核心问题:能否通过精准补饲,在春季以最低成本维持母畜基本营养需求,既保障其安全产羔,又为夏季“补偿生长”保留生理基础。经过系统研究,我们发现了一个关键阈值,以锡林郭勒典型草原为例,如果母羊在春季日均采食牧草物质低于500克,羔羊死亡率高达60%;而只要日采食量能稳定在500克以上,即便母羊体况较差,绝大多数也能成功产羔并哺育后代。这一发现为牧区春季补饲提供了明确的量化依据。在此基础上,我们进一步探索:补什么料?补多少?对羔羊后续生长发育有何影响?通过一系列实验,逐步优化了补饲方案,力求在有限资源下实现最大效益。这项源于牧区、服务牧民的研究,成为我科研生涯的主线。围绕这一方向,我先后获得四项国家自然科学基金项目的支持,并逐步推动其发展为我校动物营养与饲料科学学科团队的重要研究方向之一。如今一批青年教师仍在这一领域深耕,围绕“补偿生长”、“母子一体化营养调控”等课题持续拓展,把当年从牧民“蒙古包”里带出来的问题,逐步转化为支撑边疆畜牧业发展的科技力量。我始终坚信:真正的科研是源于实践、忠于真理、服务于人的求真与担当。我们做学问,不只是为了发表论文,而是希望有一天,当春寒料峭、风雪未歇之时,牧民能因为我们的研究,多保住一只羔羊,多添一份安心,我认为这便是科研最朴素最崇高的意义。

以学立身 以行致远

非常感谢图书馆给予我这次机会,多年来我心中一直有些话想对青年学子们说。这并非居高临下的说教,而是一位从草原走出、在实验室与牧区之间奔波了大半生的老教师,结合亲身经历分享的几点朴素体会,或许能为你们未来的学习、工作带来些许启发。

同学们,我并非天赋过人,只是始终相信,把眼前的事认真做到极致,路自会越走越宽,机遇也会在不经意间悄然降临。你们正处在奋力成长的年华,不必因起点不同而自困,一分耕耘终有一分收获;也不必因进步缓慢而焦虑,正如草原上的牧草,唯有默默扎根,方能在盛夏迎来繁茂。在农大的校园里,我们见过实验室里彻夜不熄的灯光,也见过试验田中沾满泥土的裤脚,那些都是成长最坚实的注脚。真正的能力,从来不是凭空而来,而是在无人督促时依然潜心钻研,在遭遇挫折时仍能咬牙前行。请铭记“学问源于实践,价值落于民生”,真正的机遇,永远不会辜负每一个默默准备、踏实前行的人。愿你们步履不停,终至山海;笃行不怠,未来可期!

访谈临近尾声,侯先志教授深情地说:“从锡林郭勒草原上那个放牛的插队知青,到实验室里彻夜守护瘘管羊的研究生;从毛登牧场灯下的苦读,到爱丁堡大学羊舍中的坚守;从三尺讲台上的循循善诱,到牧区草场上的躬身实践……我心中始终有一条由信念铺就的路,而这条路的起点与归处,是我的母校——内蒙古农业大学。是母校在我求学之初给予我信任与机会,是母校在我渴望深造时托举我走向更广阔的天地,更是母校以包容与支持,让我将所学所得化为服务边疆畜牧业的力量。这份知遇之恩、培育之情,我始终铭记在心,从未敢忘!在此,我衷心祝愿我的母校内蒙古农业大学——为兴农强牧立心,为乡村振兴铸魂,为北疆高质量发展贡献不可替代的农大力量!”

行文至此,满怀敬意。当侯先志教授以温厚而坚定的声音回望来路,我们聆听的不仅是一位学者的成长足迹,更是一代农大人“把心交给草原、把论文写在大地”的赤子初心。这份深情,不喧哗,自有声;这份坚守,不张扬,却恒久。愿“农大记忆”如薪火相传,照亮后来者前行的方向;愿师者之风,山高水长,涵育一代又一代扎根北疆、情系农牧、服务人民的农大学子。

千言万语,终凝为一句珍重。侯先志教授将半生岁月倾注于这片校园,也将满腔感恩深植于斯。如今出现在人们面前的他,依然是那个布衣布鞋、生活俭朴的“老侯”——恰如秋日田野里一株沉穗的红高粱,茎秆挺韧,穗实低垂;不争高光,却以沉默的丰盈,诠释着何为真正的充实与成熟。