图书馆特色文献建设部于2025年3月19日录制完成内蒙古农业大学园艺与植物保护学院孙伯筠老师的访谈视频。

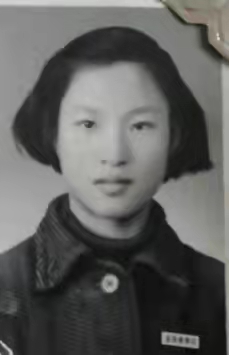

孙伯筠,女,汉族,1955年3月出生在北京,辽宁辽阳市人。1973年10月作为知青插队落户,次年8月加入中国共产党,1978年10月—1982年7月,在原内蒙古农牧学院农学系果树专业学习,1982年7月分配到内蒙古农业学校任“果树栽培学”“果树育种学”教师,1994年7月调入原内蒙古农牧学院任教,从事“花卉栽培学”“果树、蔬菜概论”“花卉鉴赏与花文化”等课程的教学工作,副教授。2010年3月退休。曾荣获内蒙古农业大学“三育人”先进个人、“优秀女职工”等荣誉称号。现任园艺与植物保护学院关工委副主任,内蒙古农业大学农学退休党支委。

孙伯筠老师以“农大支边二代和农大退休职工”的双重身份,通过自己儿时的经历和记忆,在“内蒙农大60年校庆专刊”上,在“内蒙农大70年校庆校网”上,在内蒙古农大老教协专刊《松韵》上分别发表多篇回忆农大的文章,成为内蒙古农业大学发展历程的重要见证者与传播者。

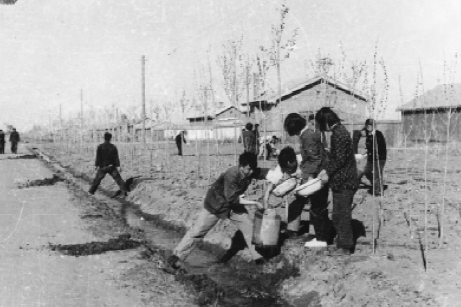

1979年在原内蒙古农牧学院就读大二时的照片

关于《花卉鉴赏与花文化》课程教学及其系列著作的出版,孙伯筠老师说:

我于1995年9月—1996年6月被学校委派到原北京农业大学(现中国农业大学)进修“花卉栽培”、“园林设计”等课程,回校后与同事积极创建花卉实验室:购买和制作教具,搜集花卉树木图片分类后制作成“花卉种类识别”光盘,采集花卉制作标本供教学使用,虚心向同行前辈学习请教来充实自己。积极联系相关林场、农场、花棚、研究所作为教学实习实践基地。多年来从事《花卉栽培》以及素质教育课《花卉鉴赏与花文化》等相关课程的教学。

我不仅参与专业教学,还应教务处要求,从2001年起为全校各学院讲授素质教育课《花卉鉴赏与花文化》课近25年。我的素质教育课《花卉鉴赏与花文化》在2010年被评为自治区精品课。这门素质教育课是集思想性、知识性、观赏性、娱乐性于一体,讲述100种花草树木,且每种植物都匹配了PPT,其中插入了上万张相关图片和文字解说。这在全国是首屈一指的,所以许多院校都提出要与我合作共享《花卉鉴赏与花文化》这门课。

《花卉鉴赏与花文化》这门课,不仅观赏了花草树木之美,还挖掘并讲述了它们优良的品格、高尚的精神、傲然的风骨,教育学生如何做人、处世、面对困难。为了课程生动活泼,我结合相关的诗词歌赋、历史知识、典故、世界名著、各国各地的人文趣事、风土人情等等,将它们融入进课程里。如为什么上海承办“进博会”的主会场屋顶是“四叶草”造型?为什么外国朋友把中国江南小调《茉莉花》视为中国的“第二国歌”,还说它是一张巨大的中国名片?为什么张艺谋要把西方歌剧《图兰朵》引入中国?为什么中国人把竹子升华成了一种立身做人的精神风范?为什么许多人都跑到山西洪洞县大槐树下去寻根问祖?俗话说,“百闻不如一见。”为了真实了解这些花木,我利用出差或旅游的机会亲自去看那些北方没有的花木,亲眼观赏到榕树、樟树、竹林、橡胶、木棉、椰子、槟榔……去洪洞县看大槐树,去婺源看油菜花海,去昆明看“唐梅、宋柏、明山茶”、去额济纳旗看胡杨林、去洛阳看牡丹……每次回来再把新知识添加进去,把不准确的去除。总之,是在不断地以新换旧推陈出新。

在此期间我先后主编并出版了《花卉鉴赏与花文化》、《花间道 花木文化鉴赏》、《品味花木》、《赏花姿 树花德 学花识 知花趣》、《知花 知草 树木 树人》5部著作,同时制作了100多个PPT(每种植物做一个PPT),著作被多所高校列为通识教育参考书。

出版花卉鉴赏与花文化系列著作的初心,或许始于某个清晨——阳光斜照书案,翻开《诗经》,读到“桃之夭夭,灼灼其华”,忽然惊觉三千年前的那朵桃花,至今仍在汉字里燃烧。这初心更是一份执念,在算法与流量的时代,为心灵保留一座不谢的花园。我们书写花卉,不是陈列植物的百科全书,而是渴望用文字浇灌一片土壤,让被钢筋水泥包裹的现代人,重新触摸到花草的温度,让那些凋零在历史尘埃中的花影,成为流淌在血脉中的诗意基因。花卉鉴赏与花文化系列著作的出版,可以在读者心中构建跨学科的文化认知体系,既守护传统精髓,又赋予其在当代社会新的表达形式与实践场景。

我1997年就加入了内蒙古花卉协会,几十次参加自治区和全国的各项与花卉相关的活动。并在2024年“中国花文化”大会上讲述自己教授“花文化”课程24年的感受。我谈到,花卉鉴赏能力的培育应从思想性、观赏性、知识性和趣味性四个方面进行展开。其中,思想性需要了解花卉的精神、品格、品质、风骨与气质;观赏性需要懂得如何鉴赏花卉以及掌握鉴赏的标准与方法;知识性需要学习花木相关的诗、词、歌、赋、散文及常识;趣味性则需要了解花草树木相关的趣闻轶事,使课程更加生动活泼。

孙伯筠老师在2024中国花卉协会 花文化产业创新研讨会作报告

古人说草木有心,我相信。砖缝里的狗尾草总比花圃里的月季更早感知春天,它们用柔韧的茎在水泥森林里绘制年轮。荒原上的草海是大地写给天空的情书,每一株都在传递远古孢子留下的暗语。当野火舔舐过焦土,最先拱破灰烬的必定是草芽。或许我们该重新定义卑微,那些被脚步反复践踏却始终昂首的生命,那些在混凝土囚笼里依然寻找光明的绿意,正用年复一年的枯荣,在时间的褶皱里写下永恒的诗行。为此,我书写了诗歌《小草赞歌》。后经内蒙古农业大学知名草业专家王明玖教授推荐,这首诗歌在中国草业杂志上首篇发表,受到同行们的喜爱和好评。

关于退休后的工作,孙伯筠老师说:

我2010年退休以来,先后担任农大老教协第五、第六届理事,协会成为校党委联系老教授的桥梁纽带;作为2014—2018年农大教学督导组督导员,协助教务处检查试卷、论文、上课情况等工作。2018年开始负责园艺和植保学院关工委工作,为新生介绍农大历史和创业者的奋斗精神,以及他们学长、学姐们做出的优异成绩,从而鼓励他们努力学习,将来也在各自的岗位上发光发热。同时对因成绩、经济状况、个人情感等原因出现思想情绪崩溃、有极端念头的同学及时谈话,疏导他们走出阴影,避免悲剧发生。另外,从2011年开始做农学退休党支部的工作,组织学习各类文件,上传下达各项任务,慰问老弱病残的党员。

2023年8月13日—15日,我与另一位负责人受学校的委派,参加了中国老教授协会农业专业委员会在大连召开的年度工作交流会,这次会议的主要议题是本着深入交流和相互学习的精神,把农专委各会员单位的好经验、好思路、好方法,领悟透、结合好,共同发展和进步。我应邀在大会进行了工作交流,介绍了我校老教授协会的情况和近期工作:协会积极开展农业技术推广、农技培训工作,在蔬菜果树种植、农作物保护、畜牧业养殖及疾病治疗和疫病防疫等方面做出较大贡献,提升了我校的知名度。在3年疫情中宣传防疫知识,关心会员健康状况。与会代表们对我校老教授协会所做的工作予以一致肯定和赞扬。

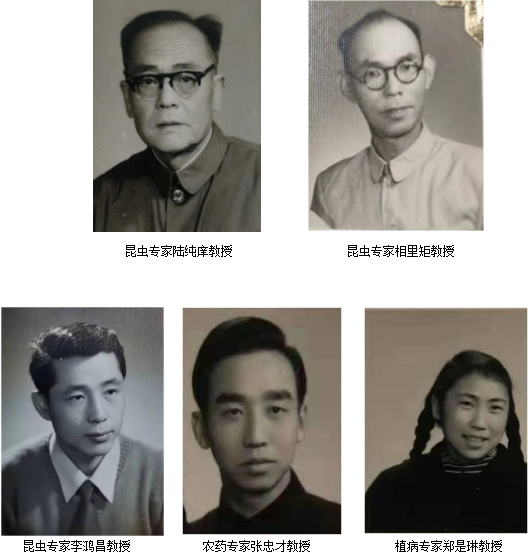

关于支边农大建设者的风采,孙伯筠老师以原农学系老师为例,娓娓道来。

内蒙古农业大学始建于1952年,因为那时仅仅有畜牧系和兽医系,所以冠名“内蒙古畜牧兽医学院”。1958年教育部决定在“内蒙古畜牧兽医学院”增设大农学系,包括农学、植保、果蔬、土化、农经,还有农机、农水7个专业,又增加了3个——农学系、农机系、农水系,于是更名为“内蒙古农牧学院”。

祖国在召唤,从1958—1961年大约130多位中、青年教师从祖国各地大城市的院校奔赴位于呼和浩特的内蒙古农牧学院。从职称上看他们中有副教授、讲师、助教;也有刚刚毕业的硕士研究生和本科生。果树专业的王丽雪教授当时就是研究生,她毕业后本可以留在济南但仍然响应党的号召来到边疆。有许多人在原院校有很好的前途本可以不来的;有的家中有老人需要照顾;还有的有未婚妻拖住不让走的。有位女教师所在的大学正准备派她去苏联留学,她毅然决然地放弃这个千载难逢的机会来到内蒙古。支边者“舍小家顾大家”为了边疆的教育事业义无反顾地奔赴这里。

从人员结构上看:有的中年教师是携家带口来的,有的是夫妻双双来支边的,也有未结婚的单身男、女青年只身来到边疆。农学系陆纯庠、陈权章、韩承伟3位教师因为是双职工,他们把保姆都从扬州一起带来了,看来是要消除后顾之忧从而安心地在边疆好好干一番事业。还有的中年支边者把自己的父母也从老家带来了,从这一点可以看出,支边者的“家国情怀”。真可谓“激情燃烧的岁月,造就热血沸腾的人们”。这些支边人有来自首都北京,有来自天府之国四川,有来自东北大地,还有来自江南水乡江、浙一带的,更有来自不夜城大上海的……大家操着各地的方言,吃的食物是东辣西酸南甜北咸。这些“支边人”满腔热血怀着建设边疆的远大抱负,从北京、哈尔滨、济南、重庆、郑州、沈阳、扬州等大城市来到呼和浩特南郊的原内蒙古农牧学院。大家从天南地北奔赴这里,就是为了一个目标——建设内蒙古农牧学院。

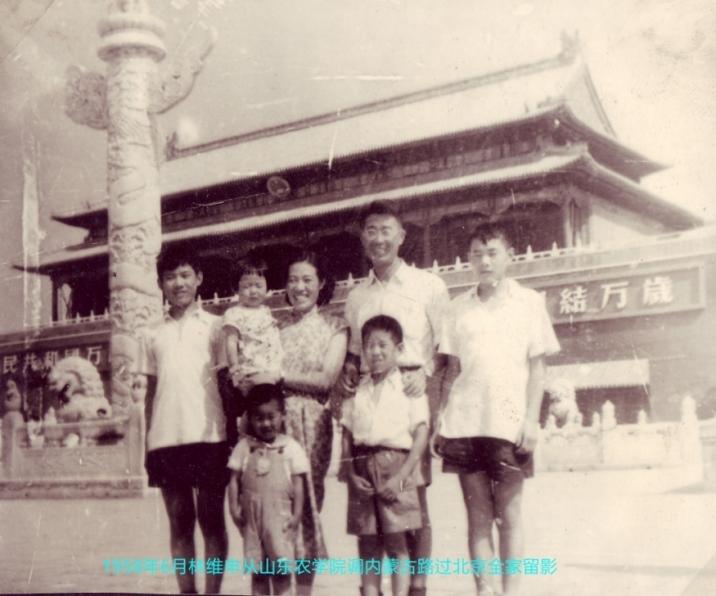

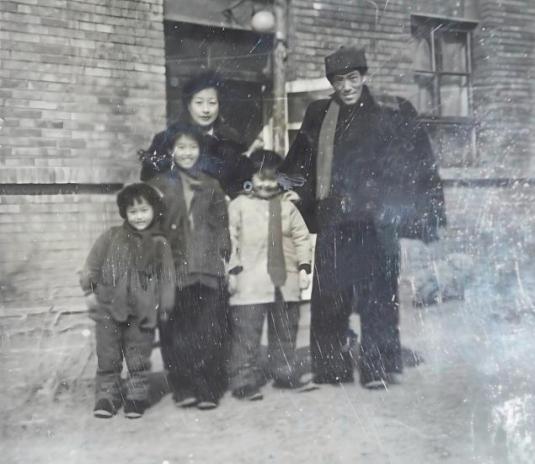

1958年6月林维申从山东农学院支边内蒙古路过北京合影留念

我父亲是北京农业大学农学系的教师,母亲是教务处干部,他们也响应号召于1958年3月来到内蒙古农牧学院,当时我和两个姐姐以及奶奶也一起来到呼和浩特。因此,我也算是“支边二代”了,那时我才3岁。临行前我们一家还在天安门广场合影留念,也算是对首都北京的告别。

孙德泽全家天安门留念,离京赴内蒙古支边,第一排右数第一人为孙伯筠

全家在原内蒙古农牧学院1号楼前合影

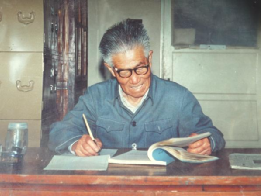

我的父亲 农学专家孙德泽先生

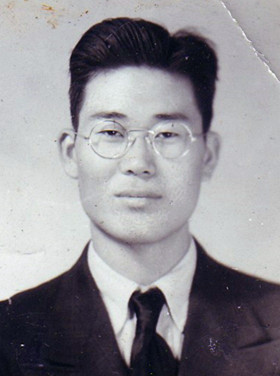

蔬菜专家林维申教授

果树专家王丽雪教授

果树、花卉专家余茂丽教授

果树专家张玉兰教授

关于支边者克服困难扎下根,孙伯筠老师说:

“支边者”来到塞外青城呼和浩特,首先就是要闯过生活关。呼和浩特是冬季漫长寒冷,春季风沙大,降雨量非常低,所以空气特别干燥。一天内温差极大,夏季短暂炎热。因而许多从内地来支边的人都感到非常不适应。

大多数有家属和孩子的中年教师住在平房,当时家中没有自来水,只有公用的压水井,寒冬腊月时压水井下全是冰,站都站不住。室内没有厕所,只有去公共用旱厕,平均20户才有一个公厕,所以又远又脏十分不方便。那时更没有暖气,做饭和冬季取暖都需要自己烧火才行,由于买的煤末子多火不旺,所以还需要自己掺入黄土做成煤饼。家里还需要劈劈柴或捡拾树枝才能点燃炉火(或灶火),做饭还要拉风箱火旺才能做熟饭。

那时国家经济困难,职工的工资又低,所以全家所有人的衣服都需要自己做,尤其是棉衣裤和棉鞋做起来更是费功夫,许多职工直到深夜了仍然在灯下纳鞋底或织毛衣。那时也没有洗衣机,所有衣服都靠手洗,一洗就是半天。另外,还得照顾家里饲养的鸡鸭,夏季还要管理小院的自留地。每年一进入到10月初,就开始忙着囤积冬贮菜了,需要把一冬春的菜如土豆、胡萝卜、圆白菜、大白菜都买回来,还得挖个菜窖把它们放进去贮藏起来。有喜欢吃酸菜的人还要把大白菜腌制起来,还有的人要腌制各种咸菜。那时一周只有一天休息日,所以每个周日忙得不可开交。因此,那时的“支边创业者”既要搞好教学工作,又要忙于繁琐的家务,真是“搞得了教务,忙得了家务”,处处都是一把好手。

他们遇到的另一个困难就是饮食上的种种不适。如吃惯了大米的南方人来呼和浩特尽是馒头、窝窝头、莜面、钢丝面等面食,有些甚至以前都没听说过,他们吃不惯面食,更不会做,北方人就教他们做;有的人嫌羊肉膻气,慢慢也学会了如何做羊肉,做出可口的菜肴,逐渐喜欢上羊肉、莜面、炖酸菜等北方菜肴。慢慢地外地来的“支边者”也融入了这个“塞北大家庭”,今天河南人尝到了当地人的羊肉汤莜面;明天东北人也吃上四川人送来的泡菜和腊肉;这天江浙人又收到东北人送的猪肉酸菜炖粉条,那天北京人又得到湖北邻居端来的一碗排骨莲藕汤……

再就是许多人和他们的家属操着原籍的方言,他们也听不懂呼市当地的话还弄出不少笑话。如有位南方人刚从家出来向外一看就说“哎呀!我的孩子怎么不见了”?别人看见也替她着急,但看见孩子从外边跑回来,就说这不是你的孩子吗?她说我说的是脚上穿的“孩子”,早上洗后晾在这里找不到了。还有外地人听当地人说早上吃的“焙子”吓了一跳说“被子”还能吃?总之,南北方言也弄出许多笑话。这反映出当时全国天南地北的人都来支援内蒙古农牧学院的建设。

一些不同地区来支边的男女青年还在这里喜结连理,有不少外地来的“支边者”与少数民族联姻的,有的孩子名字各取两个民族一个字,或一个汉族名,一个少数民族名字。我的一位发小就这么说:“我妈是四川人,我爸是五川(武川)人,所以我是“九川”人”!他们都因支援内蒙古农牧学院而结成“秦晋之好”的。

历经“六七十年”的风雨沧桑,内蒙古农牧学院的“支边者”以及“创业者”用自己的双手把当年的内蒙古农牧学院建设成自治区一流的农业大学,这里饱含着他们的辛勤汗水,虽然他们已经老了,有的已经走了,但是我们要永远记住他们。

关于“高校大厦奠基人”,孙伯筠老师说:

尽管生活上有重重困难需要克服,但是当把自己的小家安顿下来后,对于支边者来说更重要的就是要建设实验室,建立教学实习基地,编写教材等创业的基础工作。所以说既要克服生活上困难管理照顾好家庭,更要为内蒙古农牧学院的“创业”做出努力,这是一种“家国情怀”。

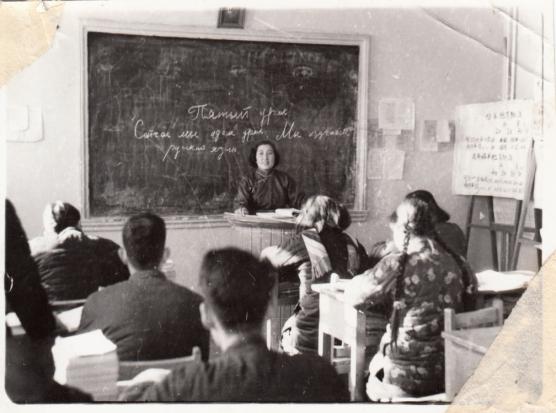

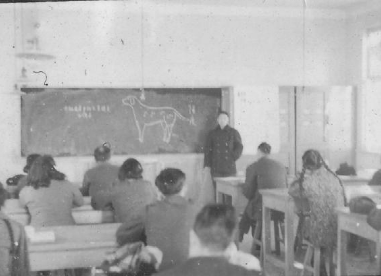

建校初期,我们国家正处于百废待兴阶段,不但经费很紧张,而且物资也十分匮乏,也就是说,有些设备即使有钱也不见得能买到。老师们都针对内蒙古当地的实际情况自编教材。由于印刷版的教材不但需要许多资金,而且同学们还要等一段时间才能到手,于是老师们便拿起钢针笔在铺着蜡纸的钢板上刻写教材,然后用油印机把教材印出来发给同学们。为此,许多老师手指上都有一道被钢针笔磨出深深的茧子。另外,因为学校的绘图员任务太多忙不过来,就需要老师们自己绘制教学挂图。老师们还需要自采并自制标本(如作物各个生长期状态的标本、各种土类型断面的标本、各种类的昆虫标本、各种类植病状标本)。

那时的设备和教具都十分简陋:仅有卡尺、手摇计算尺、计算尺、测糖仪、简易切片机、二台恒温箱等。当时整个农学系仅有6—7台低倍单筒显微镜,同学们还得轮流观察。看到设备设施如此简陋,有的老师利用探亲或出公差机会向原学校求援,甚至召开“介绍支边学校状况大会”,原学校被本校“支边者”介绍的状况所感动,也支援了一些设备。后来别的“支边者”也仿照这位老师回原校“化缘”了一些设备、教具充实了实验室。

为了使教学直观,作物栽培专业老师讲课时,总是跑到试验田里挖出作物各个生长期的“实物”拿到教室让同学们观看,讲课时身上经常带有泥土和植物叶片。土壤农化专业还要制作土壤剖面样本,老师带领同学们拿着锹、镐头经过挖掘和开凿,硬是把各种土壤剖面挖掘回来制作了教学模具。果树教研室制作了山地果园栽培的梯田、撩壕、鱼鳞坑,自制葡萄架模型。蔬菜教研室也制作了温室、风障模型;老师还带领同学自制徒手切片供大家观察。由于没有冰箱,在夏季,老师们经常把样品吊在深水井里冷藏,做实验时再取出来。

除了校内有实验基地外,教师们在校外农村建立各种专业的基地:小麦基地、玉米基地、果树基地、蔬菜基地、昆虫基地、病理基地……。果树教研室的基地在呼市东郊四、五十里处,老师们都是骑车去。那时道路不太平整,需要骑3个小时多才能到,一到基地顾不上休息就马上去果园。农学专业在巴盟临河的基地下火车后有六、七十里,下车要坐一天马车才能到。有时需要在基地待一两个月,老师们就和同学们一样在老乡家吃“派饭”,住在老乡家。

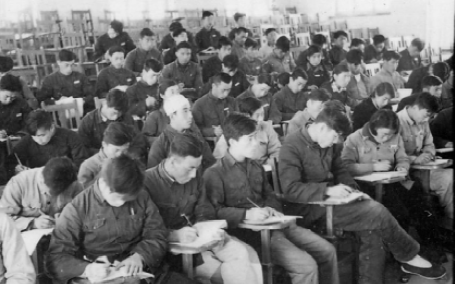

果树蔬菜部分教师在温室前(1963年)

在“三年自然灾害”期间,粮食不够吃许多老师都饿得虚脱了。即使为照顾教师又增加了“糠麸粉”也不够吃,于是国家每月给每位教师半斤水果糖,老师们平时都舍不得吃,而是在上课前吃一块,为的是能坚持把课上完。尽管如此,有的教师上课期间还是虚脱了。在教师们的艰苦努力下,到“文革”前仅大农学系(栽培、育种、果树、蔬菜、昆虫、病理、土化)就建立了近三十个校外基地,每个专业的实验室也有了一定的规模。

说到当年创业者的奉献精神,在此讲一件事:1961年,果树教研室的王丽雪、张玉兰、杨桂清3位老师去河北昌黎果树所联系教学实习,当时张玉兰、杨桂清都是怀孕4—5个月的孕妇,坐了20多个小时的火车,刚下火车又赶上下大雨,大家冒着雨步行去实习单位,中途还要蹚过一座水没过膝盖的桥,别说是孕妇了,没有这些情况的人也是相当危险的,但是她们克服了重重困难圆满完成了联系实习的任务,这个事例只是当时众多教师们的一个缩影。

在那个创业时期,只要是为了教学,支边者就会把自己的困难置之度外,那时妇女的产假只有56天就上班了;有的把几个幼小的孩子扔给老人或保姆就出差了;大家都是把工作放在第一位。 俗话说“自古忠孝不能两全”,当年,许多支边者离开了父母,有的把父母也从风景秀丽的江南接来塞外;有的为了工作没见上父母最后一面。总之,支边者为了支援边疆舍弃了太多太多!

过去仅有极少的低倍单筒显微镜,现在学校有了电镜;过去上课仅靠黑板板书,而如今的教学PPT+黑板,配合视频,还有慕课、微课等图文并茂的教学手段;过去教材需要教师刻蜡版印制,现在教科书有不同版本;真是鸟枪换炮了。

忆建校初始,学校因陋就简,师生员工背拉肩扛,平荒植树,挑灯夜战,垒墙铺路,用汗水、朝气与希望,无私地建设校园,积极改善办学条件。在教学一线的支边教师,响应号召,发挥各自的聪明才智,为确保教学质量,自制教具、自绘挂图、自制实验器材、自编教材、刻蜡版、油印装订,适时满足教学的基本需要。经过不断的努力,建成了“家畜冻干标本实验室”“农业机械实验室”“基础课实验室”以及农场、果园、牧场、农机小工厂等实验、实习场所。

有句名言“忘记了过去就意味着背叛”,今天内蒙古农业大学在内蒙古高校排名已经数一数二了,甚至有些专业在全国也名列前茅。但是我们千万不能忘记那些“支边人”和早期的“创业者”,他们才是当今我们“高校大厦”的奠基人!

忆当年,那些青涩的青年教师,怀揣着满腔热血与教育理想,踏入校门,教室简陋、教学资源匮乏,却从未动摇过教书育人的决心。有道是“恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒”。支援边疆的青年们心怀为国家和人民奉献的理想,他们积极主动地承担起建设边疆的重任,不畏艰难险阻,在边疆地区挥洒汗水,努力实现自己的人生价值。支援内蒙古农牧学院既是教育使命与科技兴边的实践,也是民族团结与边疆稳定的重要纽带。

对内蒙古农业大学的寄语和希望,孙伯筠老师说:

内蒙古农业大学作为我国北方边疆地区重要的高等农业学府,始终秉承“团结、求实、博学、创新”的校训精神,在人才培养、科学研究、社会服务及文化传承领域取得显著成就,为内蒙古自治区乃至全国农牧业发展与生态文明建设作出了突出贡献。

希望内蒙古农业大学进一步丰富和弘扬校园文化,营造浓厚的学术氛围和积极向上的校园精神。开展多样化的文化活动和学术讲座,促进不同学科之间的交流与融合,培养学生的创新思维和综合素质。加强校园环境建设,打造更加美丽、舒适、人文的校园,为师生创造良好的学习和工作环境。

希望同学们在内蒙古农业大学这片知识的沃土上,始终保持求知欲和好奇心,勤奋学习,刻苦钻研。不断更新学识,提升自我,努力在专业领域取得优异的成绩。合理规划自己的大学生活,充分利用学校提供的各种资源和机会,掌握扎实的专业知识和技能,为未来的职业发展打下坚实的基础。

从老一辈教育者的坚守,到新一代师生的接续奋斗,愿农大精神代代相传——既有“俯首耕耘”的质朴,亦有“仰望星空”的追求,让“团结、求实、博学、创新”的校训永驻心间。愿内蒙古农业大学如草原骏马,驰骋于时代征程;如胡杨之树,扎根荒漠亦成绿洲。育栋梁,守初心,以教育之光点亮北疆未来!