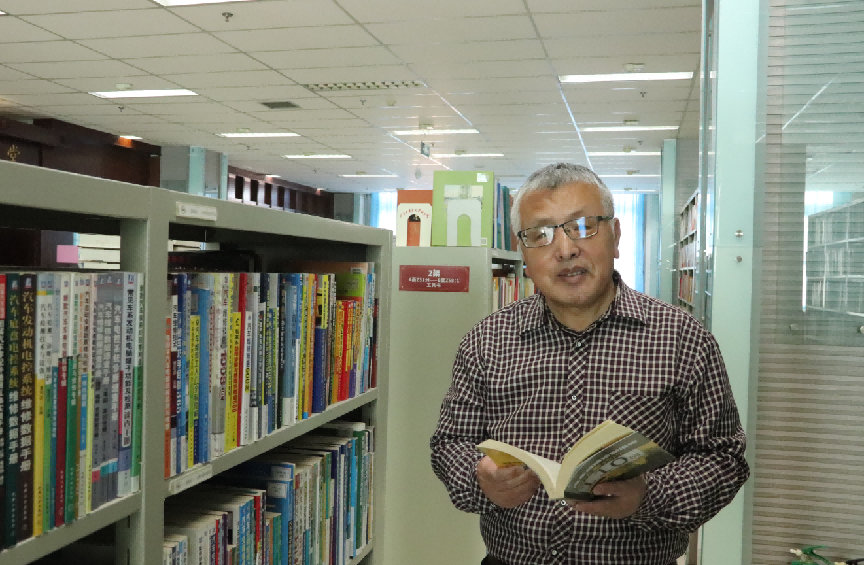

图书馆特色文献建设部于2025年1月2日录制完成内蒙古农业大学机电工程学院韩进玉教授的访谈视频。

个人背景与学习经历:

韩进玉,出生于1959年11月,内蒙古卓资县人,内蒙古农业大学机电工程学院教授。1983年7月毕业于东北林学院(现东北林业大学)林业机械运营与管理专业。于1987年7月任教于内蒙古农业大学(原内蒙古林学院)机电工程系。韩进玉老师深耕于车辆工程领域,主要从事农业机械动力与车辆工程的教学、科研以及学科建设工作。承担机电工程学院汽车构造、汽车市场营销、内燃机理论、汽车运用工程和汽车理论等课程的教学任务。在教学过程中,他凭借扎实的专业知识和丰富的教学经验,将每一门课程都讲解得生动透彻。

韩老师曾参与职业技能鉴定教材《拖拉机驾驶员》、校内教材《汽车企业管理》和《液压与气压传动》的编写工作,其主编的《汽车电子技术》被评为高等学校“十二五”精品规划教材。在编写教材和著作的过程中,他始终坚持严谨的学术态度和创新的精神,力求将最新的知识和技术融入其中,这些教材和著作不仅为学生们提供了优质的学习资源,也为同行们提供了宝贵的参考资料。

作为机电学院学术委员会的成员,韩进玉老师积极参与科研项目。他参加了内蒙古农业大学一项博士科研启动项目,还主持和参与了国家教委、自治区教育厅以及内蒙古农业大学等多项国家级和省部级科研项目,曾荣获内蒙古自治区冶金厅科技进步奖一等奖。他在各类学术期刊上发表了十余篇核心论文,论文和著作的内容涵盖了车辆工程及售后服务管理、高校实践教学体系的理论构建等多个方面。这些成果不仅为学术界做出了重要贡献,也为教学提供了丰富的实践案例。

教育,乃是国之大计、党之大计;教师,则是立教之本、兴教之源。作为一名高校教师,韩进玉老师始终坚守教育初心,以培养时代新人为己任。数十年来,他一直坚守在教学一线,致力于本科生和硕士研究生的培养,不断开拓创新,为培养优秀的专业人才贡献着自己的力量。

在课堂上,韩老师以饱满的热情和严谨的态度为学生传授知识。他讲解深入浅出,将复杂的专业知识以通俗易懂的方式呈现给学生,让学生轻松理解。他不仅注重知识的传授,更注重培养学生的思维能力和创新意识,鼓励学生积极思考、勇于探索。为了更好地将理论与实践相结合,他带领学生深入实地,耐心地为学生讲解各种车辆的工作原理和操作方法,并指导学生进行实际操作,让学生在实践中不断提高自己的技能水平。同时,韩老师还鼓励学生积极参加各类科技创新比赛,激发学生的创新热情和创造力。

韩进玉老师坚持用真心教学、用真情育人。他不仅关心学生的学习成绩,更关心学生的生活和成长。他认为提高教育质量不能只关注教学和科研,还要关注学生的人文精神培养。教育的目的不仅仅是传授知识,更重要的是培养学生的综合素质。只有把教学科研和人文精神培养结合起来,才能真正提高教育质量,培养出既有创新精神又有社会责任感的优秀人才。作为班主任,韩老师常常与学生谈心,了解他们的困惑和需求,给予及时的帮助和指导。2005年,他被评为学校优秀班主任,这是对他多年来在教书育人工作中辛勤付出的高度认可。

关于求学经历,韩老师满怀深情地回忆:

我上学前曾下过乡,1979年参加高考,从农村考入大学。我的大学生涯开始于东北林学院,也就是如今的东北林业大学。当时学校在校的有76级、 77级、78级同学,学校学习氛围十分浓厚。这些同学年纪稍大一些,大多数来自工厂、农村和部队,为了弥补曾经失去的学习时光,他们学习热情极为高涨。那时候的校园,充满了生机与活力,每个人都怀揣着梦想,努力拼搏。“学参天地,德合自然”的校训,深深影响着在校学子们。在这样的学习氛围中,我倍加珍惜那段学习时光,学习态度十分积极。

我们这些同学年纪相对较大,在学习上很努力,在生活上很自律。老师们对我们印象很好,认为我们勤奋好学且懂事。因为我们经历过生活的磨砺,更加懂得珍惜学习的机会。我深深怀念那段美好的大学生活。如果时光能够倒流,我愿意再次回到过去,重温那段宝贵的学习经历。那段时光是我人生中最美好的回忆,它让我感受到了知识的力量和人性的美好。

关于教学工作,韩老师这样说:

毕业后,我分配到内蒙古林学院。受到当时社会氛围的影响,我对教学和科研工作产生过犹豫。但是在一些老教师的帮助下,我最终回到了正确的道路。这些老同志用他们的经验和智慧,为我指明了前进的方向。他们告诉我,教学和科研工作是一项伟大的事业,它能够为社会培养出更多的优秀人才,为国家的发展做出贡献。在他们的鼓励下,我重新审视了自己的职业选择,坚定了自己的信念。

在20世纪90 年代,当时社会上流行“下海”经商,这股潮流也波及了校园。面对这种社会现象,我曾与几位老师交流过看法,有人说我落后了,跟不上这个时代潮流。然而,我并不认同这种观点。我认为,每个人都有自己的选择和追求,不能仅仅因为跟随潮流而放弃自己的信念和责任。在浮躁中,我们需要保持清醒的头脑,坚守自己的原则和底线。

在那个时候,有几位老师给我留下了深刻的印象。其中一位是付老师,他是林学院化学教研室的一位老师。付老师工作勤勤恳恳,一丝不苟,爱岗敬业。他对科研工作充满热情,学术成就颇丰。付老师的敬业精神和对科研的执着追求,让我深受感动。他用自己的实际行动诠释了什么是真正的教师风范。他批改作业时字迹极其工整,态度极其认真。他不仅在教学上认真负责,还在科研上不断探索创新。他的努力和付出,为学生们树立了良好的榜样。临近退休之际,他突然决定重返讲台授课。我不理解,就问:“付老师,您马上要退休,为什么还要上课?”他回答说:“我从这个讲台起步,退休也想从这里结束。”他的敬业精神深深地感动了我,让我感受到了教师这个职业的神圣和伟大。他说作为老师,我们在教学上不能敷衍了事,如果老师在教学上应付,就相当于铁路两列火车撞车,是十分严重的事故。这句话深深地印在了我的脑海里,让我时刻提醒自己要认真对待教学工作,不能有丝毫的懈怠。付老师是我工作后遇到的第一位良师益友。

受到付老师的影响,我对教学工作产生了新的认识:教学不仅仅是传授知识,更是育人,是对人格的塑造和价值观的培养。我们要通过教学,让学生们不仅掌握专业知识,还要具备良好的品德和社会责任感。只有这样,我们才能培养出真正的优秀人才,为社会的发展做出贡献,这也是当时开始提倡的“教书育人”的理念。

2003年非典暴发,这场抗疫战斗,给我留下了比较深刻的印象。疫情突然而至,在学院疫情防控工作专班的领导下,师生积极响应,树立起打赢防疫阻击战的坚定信念,“学院这块责任田,就是我们的主战场。”学院领导和辅导员、班主任第一时间深入宿舍,24小时与学生们在一起,实时解决学生需求,及时安抚学生情绪,落实网格化防控管理机制,做好疫情宣传和防控工作。通过每日查寝、线上主题教育、谈心谈话等形式,切实统计核对好全体学生的相关数据,建立疫情防控信息台账,每天及时更新疫情信息,确保一个不落、一个不错,精准掌握学生疫情防控动态。

我们每一个普通教师也都全力以赴地投入疫情防控工作中。学校作为人员密集的场所,更是防控工作的重点。那时我正好担任班主任工作,我们班主任们肩负着重大的责任,不仅要关注学生的学习情况,还要确保他们的身体健康,每周至少要去学生宿舍几次,这看似简单的任务,在当时却充满了挑战。

校领导和院领导很关心老师,担心老师被感染,给我们发了一个十层纱布的口罩。学生在五楼,我戴着口罩上到二楼就气喘吁吁,进了宿舍和学生说话,一会儿就感觉呼吸困难,上气不接下气,直到现在我还能回忆起当时的感受。当时为了学生,上到领导,下到每个教工,大家都是全力以赴,都做了不少工作。

大家的努力不仅仅是为了完成任务,更是出于对学生的关爱和责任。在那个艰难的时刻,每个人都在尽自己最大的努力,为抗击疫情贡献自己的力量。这种团结一心、众志成城的精神,让人深感敬佩。

机电工程学院始终将学生的生命安全和身体健康放在第一位,攻坚克难、不畏艰险,师生勠力同心、全力配合,以更坚定的必胜信念、更坚毅的作为担当,为巩固学校疫情防控成果作出贡献。

关于科研工作,韩老师谈到:

科研工作方面,我撰写了一些文章,发表在包括《中国林业教育》等刊物上。这些文章的发表,为我后续的学术研究奠定了基础。有了这些积累和沉淀,我决定尝试着申请国家教委的课题,且十分幸运获得了批准。虽然获批的经费并不多,但毕竟批了下来。当时的国家教委课题相当于现在教育部的课题。课题申报下来后,不少老师感到很震惊,说我竟然能申报到部级课题。虽然我也比较意外能被批准,但我也确实为了申报做了大量工作,毕竟成果不是凭空而来的。我后来邀请了教务处的赵美华老师参与课题研究,希望在这一领域开展研究。随着两校合并,我们的研究工作也相应地进行了调整和推进。

两校合并之后,我明显感觉到在教学和科研方面压力巨大。这种压力如同沉重的巨石,压在我的心头。每当我看到有些老师在知识储备方面,无论是科研方面、文章撰写还是教学工作都做得比我出色,这让我压力倍增。记得有一次让我们填写一张名为“三层次人才培养”的表格。当我拿到这张表时,感觉自己腹中空空,大脑一片空白。于是,我决定不填写这张表,把它退了回去。我深感自己在各个方面差距太大了,是全面性的差距。

既然意识到自己落后,就得想办法缩小差距迎头赶上。我不断地学习和探索,力求在科研领域取得更大的突破,先后获批内蒙古自治区自然科学基金项目,另外也参与了国家自然科学基金课题。

2003年我开始担任教研室主任一职,一直到2011年。在担任教研室主任期间,我非常注重学科和科研的建设。在学科方面,我们下大力气申报了交通工程专业。大约四年之后,又申报了车辆工程专业,并且这两个专业都获得了批准。在申报专业的这段时间,我们教研室的老师以及领导都做了大量的工作。他们日夜操劳,不辞辛劳,为了专业的申报成功付出了无数的汗水和努力。后来,在两校合并之后,我又申报了自治区的教学科研课题,并且也获得了批准,我是该课题的主持人。我这样做的目的是在加强课程建设的同时,也在教学研究方面开展一些工作。

随着专业的发展,两个教研室分开了,分开后课程比较多,我咬牙坚持承担了许多课程的教学任务。因为如果不这样做,以后再想参与教学就很难了。后来我们申请进来几位年轻的老师。在教学科研方面,这些年轻教师可谓后起之秀,对我们这些年纪比较大的老师起到了触动和促进作用。

年轻教师的加入,为学院带来了新的活力和创新思维。他们在教学科研方面的积极进取,让我们这些老教师看到了新一代的潜力和希望。他们的出现,不仅丰富了教学内容和方法,也为学院的发展注入了新的动力,我们学院在课题申报和教学科研成果方面比以前更多了。他们的努力和成就,激励着我们不断进步,共同为学校的发展贡献力量。在这个过程中,我们也看到了学校发展的无限潜力。

对学校发展的思考,韩老师这样说:

我经历了教育部的评估,在教育部评估的过程中,我们全体师生齐心协力,共同努力,为了展现学校的最佳风貌付出了巨大的努力。然而,在这个过程中,我也意识到了我们自身的不足之处,那就是在注重教学科研的同时,我们忽视了对学生和老师在人格培养方面的关注,过去称为非智力因素培养,后来又叫作人文培养。这不仅是我们学校存在的问题,也是整个社会大环境下的一个普遍问题。传统文化是我们民族的瑰宝,它蕴含着丰富的智慧。在当今社会,我们应该更加重视传统文化的传承和弘扬,让学生在学习传统文化的过程中,培养自己的品德修养和综合素养。同时,我们也应该注重学生的全面发展,不仅仅关注他们的学习成绩,还要培养他们的社会责任感、创新精神和团队合作能力。只有这样,我们才能培养出真正优秀的人才,为社会的发展做出更大的贡献。

我们的青年教职工,他们在学术、业务方面的成就已经超越了我们,这让我感到很欣慰,他们是我们农大未来发展的基石和底气。然而,在人文精神的培养方面我们的青年教师可能还存在不足,缺乏一些人文精神。虽然学校已经在这方面开展了一些工作,但我们都知道,这绝非一蹴而就之事。这需要经过多个阶段的努力,持之以恒地去做,才能取得成效。只有持续不断地在人文精神培养方面下功夫,我们才能真正培养出全面发展的优秀人才,为学校的长远发展奠定坚实的基础。

校园里的一草一木、一砖一瓦都承载着我们美好的回忆。教室里的奋笔疾书,图书馆里的埋头苦读,操场上的尽情挥洒汗水,这些都是我们青春岁月中最亮丽的色彩。希望内蒙古农业大学能越办越好,培养出更多的人才。学校是培育栋梁的摇篮,期待未来能有更多优秀的学子从这里走出,为社会的发展贡献自己的力量,让桃李满天下。