图书馆特色文献建设部于2024年6月录制完成内蒙古农业大学水利与土木工程建筑学院徐明贤老师的访谈视频。

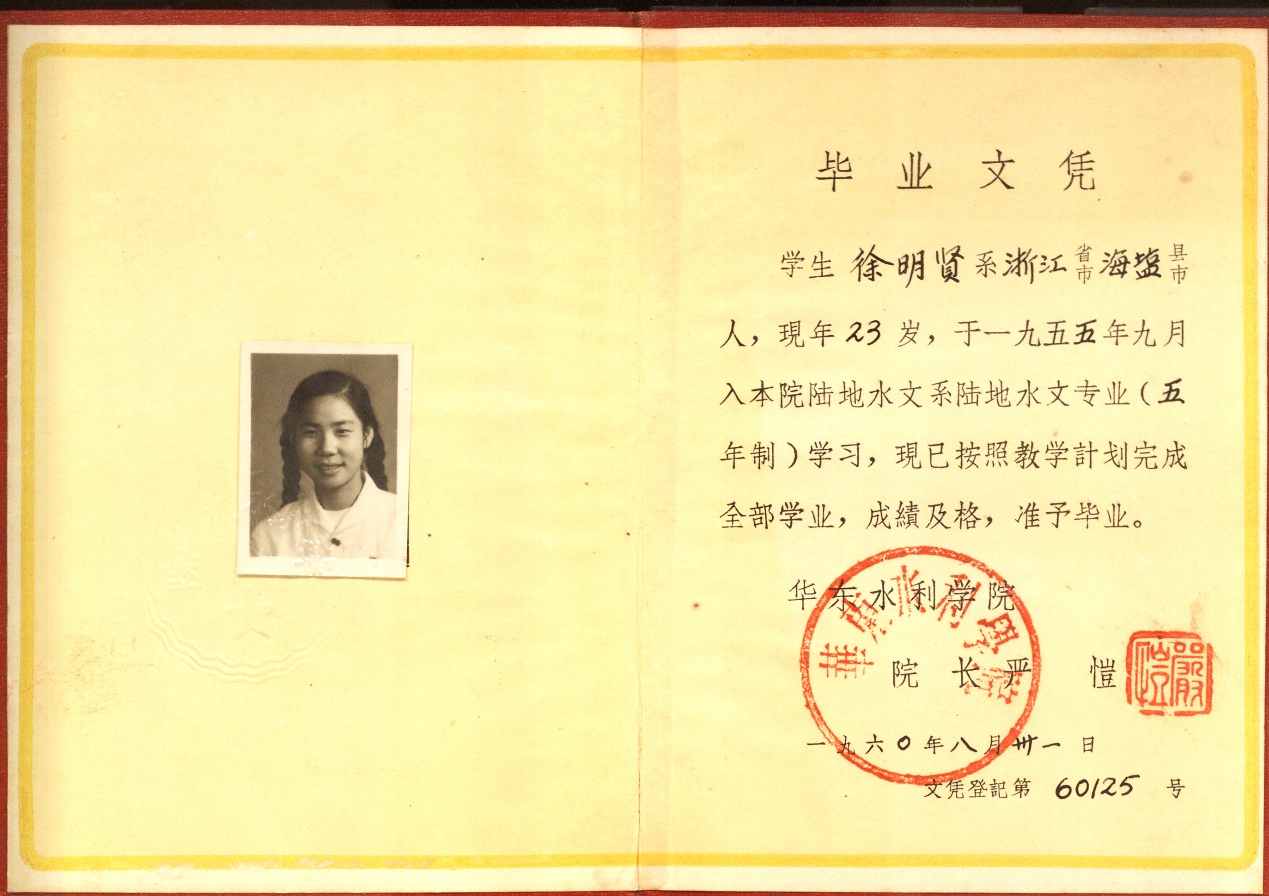

徐明贤,女,汉族,出生于1937年4月,浙江海盐人。1955年9月至1960年7月就读华东水利学院(后更名为河海大学)水文系陆地水文专业,1960年10月毕业后,积极响应国家支边号召,来到内蒙古。初任教于刚成立的内蒙古水利水电学院(后更名为内蒙古水利电力学院),1962年10月学院整体并入内蒙古农牧学院,继续于重新组建的农田水利系任教。

徐明贤老师长期投身于水文水资源学科的教学工作之中,为本科生主讲《工程水文学》《水文测验》《水文计算》《水文水利计算》和《水库调洪演算》等课程。还肩负指导毕业班毕业设计中有关水文分析、水利计算的教学任务,参与指导学生的生产实习,为学生的专业学习与实践提供了有力的支持。

科研方面,徐明贤老师参与多项科研项目,其中“黄河河套灌区灌溉水利用系数与提高途径”获1980年自治区人民政府重大科技成果四等奖。参加“赤峰老哈河暴雨径流分析”课题研究。

在生产项目上,徐明贤老师也有着诸多实践经历,参与了1972年由农田水利系(今水利与土木建筑工程学院)教师承担的乌盟清水河石峡口水库勘测设计,负责其中水库洪水调查、水文分析和水库兴利防洪计算。1974年,她又先后数次参加土默特左旗万家沟水库设计,负责水文分析、水利防洪计算。两座水库建成后经历多年考验。

徐明贤老师凭借着自身扎实的专业素养与丰富的教学、科研及实践经验,于 1987 年被评定为副教授,并在 1997 年光荣退休。

关于求学经历,徐明贤老师说:

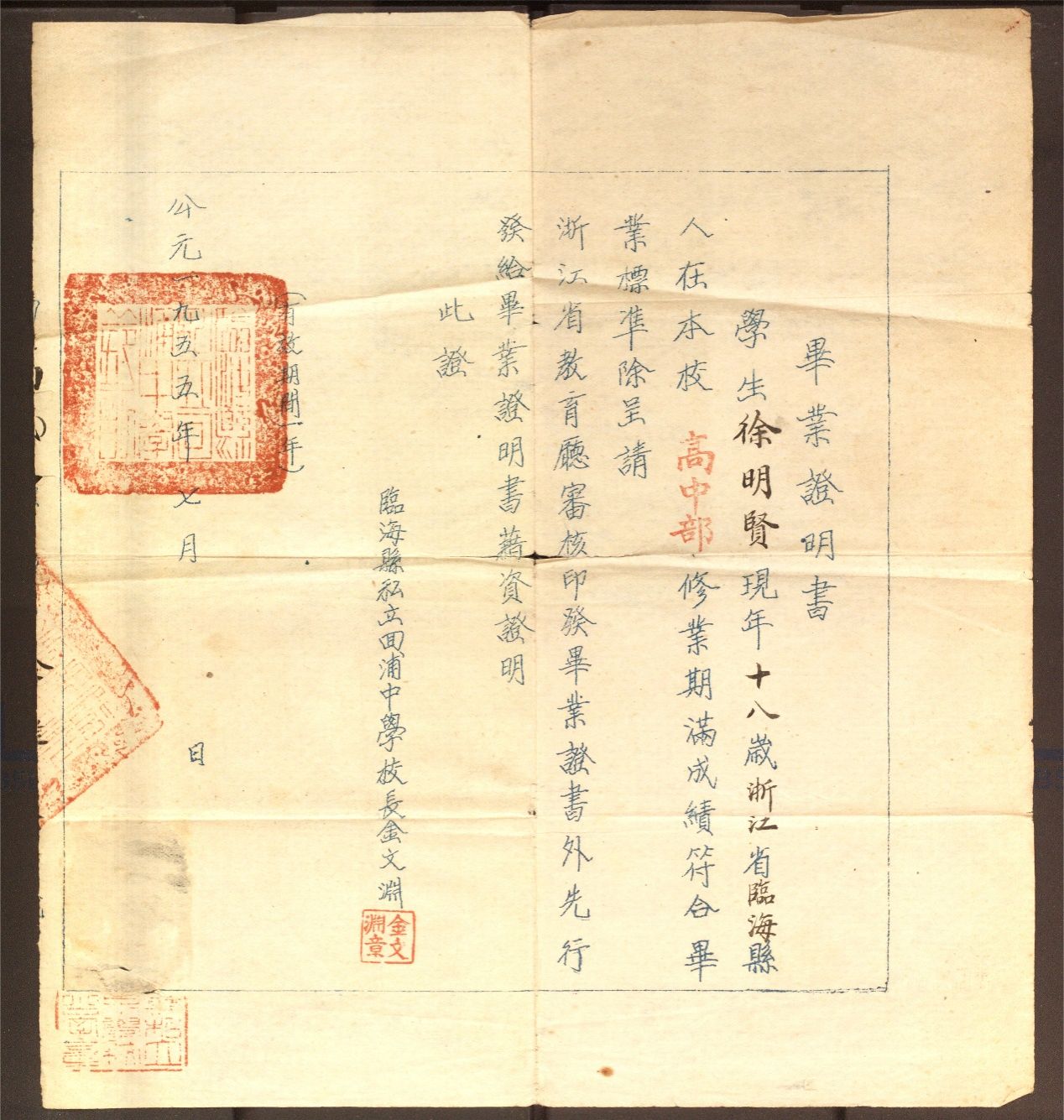

我出生于上海,在浙江长大,中学就读于浙江省临海县私立回浦中学,1955年7月中学毕业后考入华东水利学院,也就是现在的河海大学,进入陆地水文系陆地水文专业学习,直到1960年8月毕业,在华东水利学院度过了五年大学时光。

我上大学的年代,我们的国家正在全面学习苏联,教育领域也在积极借鉴苏联的先进经验和模式,当时华东水利学院刚刚成立不久,水文专业是新开设的专业,没有招满,因为这个专业的课程内容涉及大量复杂的计算,对数学成绩要求很高,我本来的志愿是土木工程,因为数学成绩好,被调剂到了水文专业。因为是新专业,当时都没有现成的教材可以使用,只有讲义,我们都是通过老师们凭借着自己深厚的专业知识和丰富的实践经验编写的讲义,来完成学业的。

图1 徐明贤老师中学毕业证明书

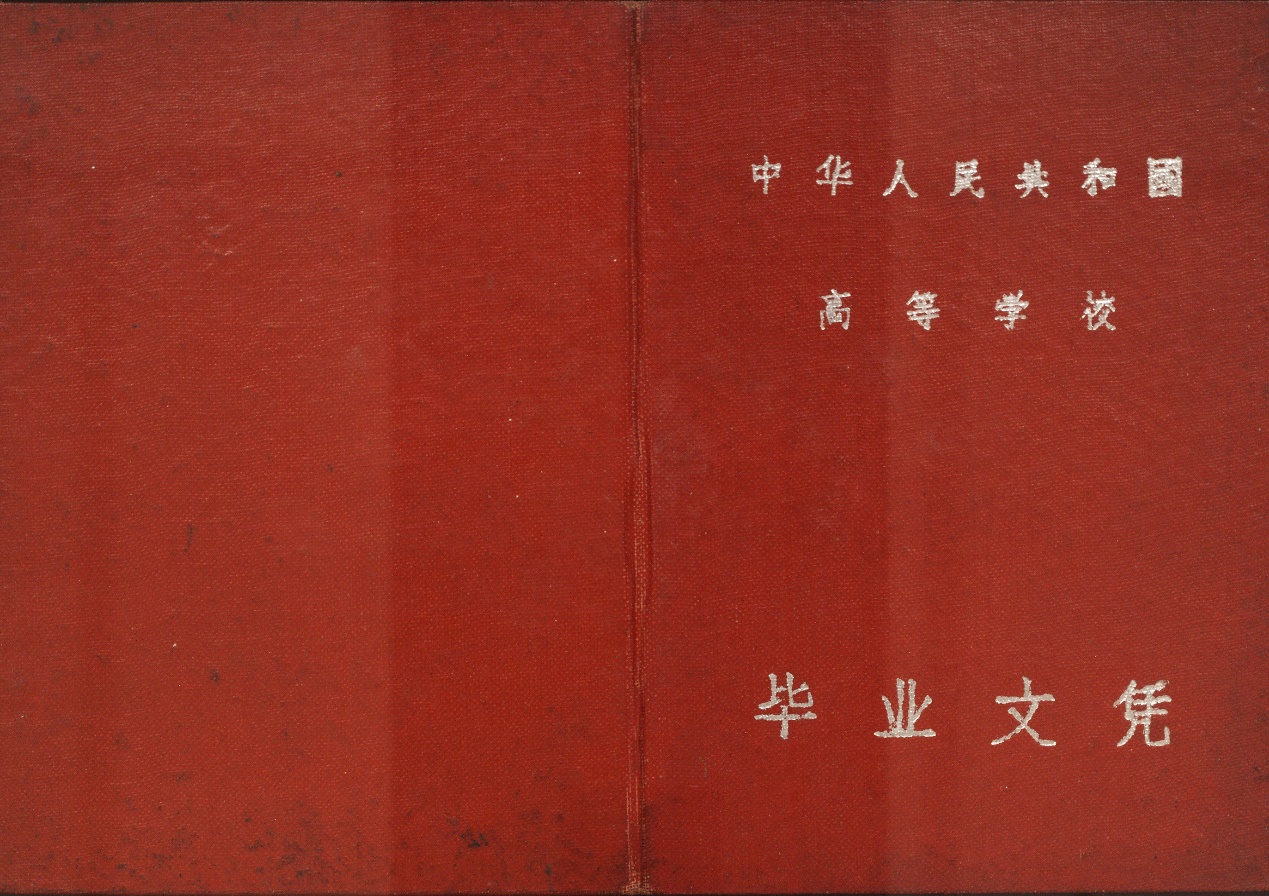

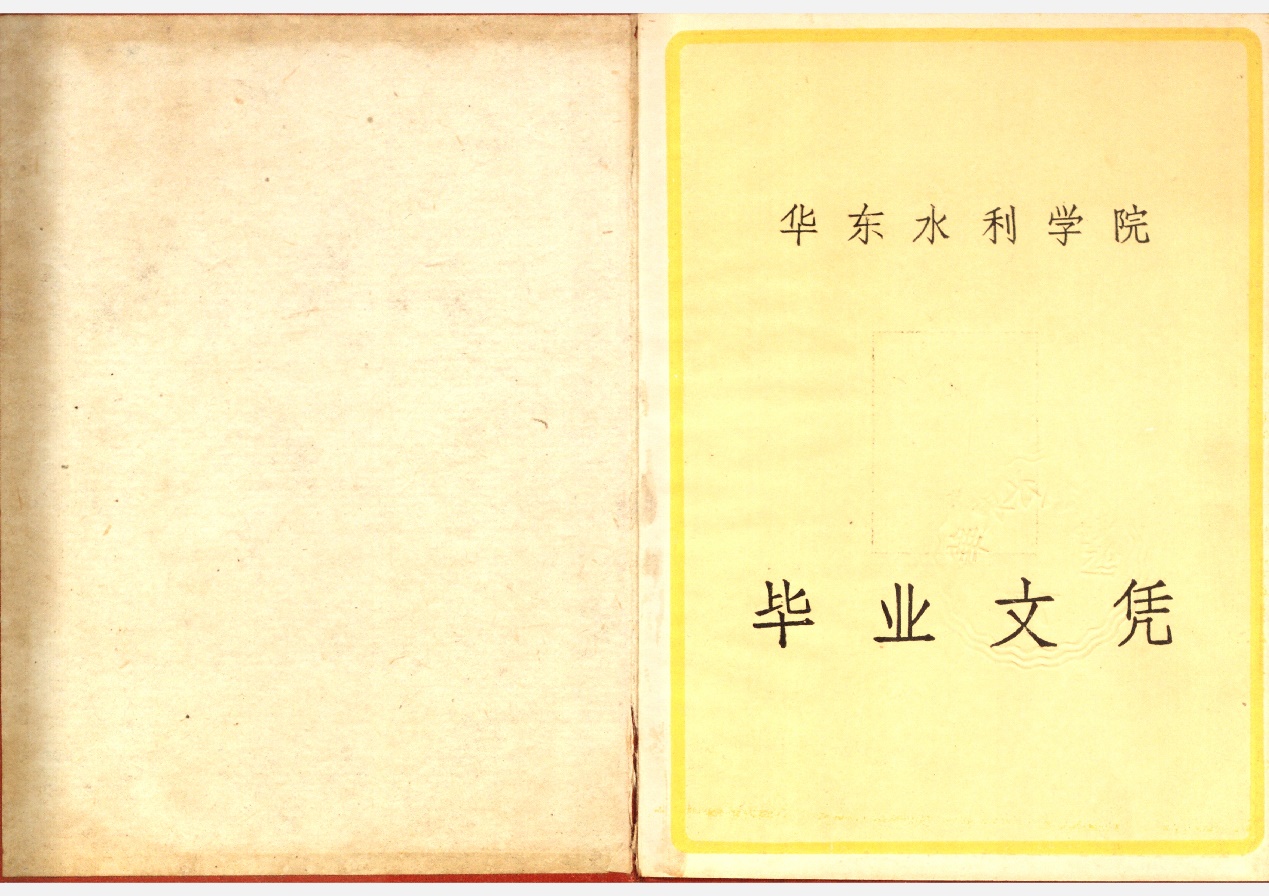

图2、图3、图4 徐明贤老师大学毕业文凭

1952年,国家开展了全国高等学校院系调整工作。根据水利建设的迫切需要,中央人民政府决定,在南京组建华东水利学院,由南京大学水利系、交通大学水利系、同济大学土木系水利组、浙江大学土木系水利组以及华东水利专科学校水利专修科组成(1953年又有厦门大学土木系水利组、山东农学院农田水利系、淮河水利学校水利工程专修科等并入)。华东水利学院是新中国建立的第一所独立建制的、规模最大的高等水利院校,校址位于环境清静、交通便利的南京市西部清凉山北麓,首任校长由水利部副部长钱正英兼任。1985年,经国家教委批准,华东水利学院恢复“河海”校名。华水首任院长、时任水电部部长钱正英请邓小平亲笔题写“河海大学”校名。

图5 华东水利学院50年代老校门

图6 水电部部长钱正英与江苏省副省长杨咏沂

共同为“河海大学”新校牌揭幕

华东水利学院的陆地水文专业设立于1954年,是新中国第一个陆地水文本科专业,由我国著名水文学家刘光文教授等人创建,具有深厚的历史底蕴,为我国水利事业培养了大量专业人才,毕业生遍布全国各地的水利部门、科研院所和相关企业,在水利工程建设、水资源管理等领域发挥了重要作用。

关于参加工作后的教学、生产、科研情况,徐明贤老师说:

1960年毕业后,我响应党和国家号召,志愿到边疆工作,支边来到内蒙古。先在内蒙古水利水电学院任教,1962年水电学院撤销,我任教的专业并入内蒙古农牧学院农田水利系,之后我在农牧学院一直工作,直至退休,工作了整整37年,期间我的主要任务是教学。

我与我的爱人曹时懋老师是大学同班同学,毕业后我们一致决定支边来到内蒙古,一直在一起从事教学工作。我负责前面的水利设计类课程的教学,他负责后面的水利规划类课程的教学。1989年,曹时懋老师去世,他任教的课程由一位负责气象的老师来担任,但第二年气象老师就到龄退休了,这些课程没有找到合适的老师,就也由我来负责了。我原本负责水资源、水工两个专业的专业课,因此又增加了农水专业的专业课,变成了三个专业的专业课,后来还增加了材料专业的课程,教学任务非常繁重,整个教学年度都排满了课。而且我所授课程的计算特别多,作业批改任务繁重,除此之外还要安排外出实习,忙得不可开交。曹老师去世以后,朝伦巴根院长考虑到我的教学任务太重了,就将三个专业合并在一起上大课,同时把实习也取消了,以缓解我的工作压力。也因此我的学生遍布内蒙古各盟市水利系统,大多数学生是单位技术骨干,有的还成为单位领导。

在六七十年代的那段特殊时期,正常的教学受到影响,系里就办了各类培训班,但凡与我所学专业相关的培训班我都参与了,无论是河道规划、渠系规划的,还是有关水库泥沙、水库管理的,我都全力以赴地参与其中,还有专门为各地区主管水利的领导开设的培训班,当时俗称“县太爷训练班”,我也都参加了,尽我所能为水利教学贡献力量。

图7、图8 1985年,徐明贤老师荣获

“从事教学工作二十年以上”荣誉证书

除了上课以外,我还要负责去参加各类全国性的会议,水文专业要学的内容是从天学到地,水从哪里来?从天上掉下来的。水到哪去了?到地上去了。最后又流向了哪里?所以从天到地,水文专业涉及的知识范围比较广。当年与专业相关的各项内容的会我都要去参加。比如,今年南方发大水了,我们的设计标准就要跟着做调整,如果连续几年没有大水,那设计标准又要随之降低,因此我们相关的全国性会特别多,暴雨会、洪水会、泥沙会等等。因为我是河海毕业的,母校作为新中国成立的第一所水利高校,在大部分专业领域都是权威的,所以这些会议系里多数情况都会选派我去参加。除此之外还有教学方面的教材会等等,也要去参加,工作安排得满满当当。

大学期间,母校作为水利部的重点院校,汇聚了全国顶尖的水利专家,所以全国性的重点工程、重点科研项目,我们作为学生都有机会一同参与,得到了许多宝贵的实践机会。1958年,我在大学就读期间,参与了三峡工程,我们与南京大学地理系合作,共同完成了三峡工程的水系与地理联合调查。另一项是位于湖南省沅陵县的洞庭湖水系沅水干流五强溪水电站的勘测。还有一项是上海吴淞口潮汐水电站的勘测,不过这个项目后来并没有上马。

参加工作后,地方院校受限于各种因素,所能接触到的都是小工程,大型工程无缘参加。在我职业生涯中,主要参与了两项工程,一个是清水河石峡口水库,就是清水河经放牛沟汇入黄河的部分,我负责其中水库洪水调查、水文分析和水库兴利防洪计算的部分;另一个是万家沟水库,是当时水利系的重点工程。万家沟水库的调研和数据测量是由曹时懋老师负责,当时曹老师的身体情况已经不太好了,但他依然坚持带领着其他工作人员深入实地调研,在工作人员的搀扶下艰难地完成了任务。后续的水文分析、水利防洪计算、实际回报等内容都是我完成的。

科研方面,当时我们申请到的科研项目不多,基本上都是与水利厅合作的项目。其中一项是在赤峰市的老哈河进行的,老哈河是西辽河的一个支流,我在“老哈河小流域的暴雨洪水径流水研站”进行了为期两个月的研究调查,取得了一些成果。到北京参会时,北京设计院也想邀请我共同做科研项目,系里考虑到我要照顾家里的病人,无暇分身,就帮我推辞了。

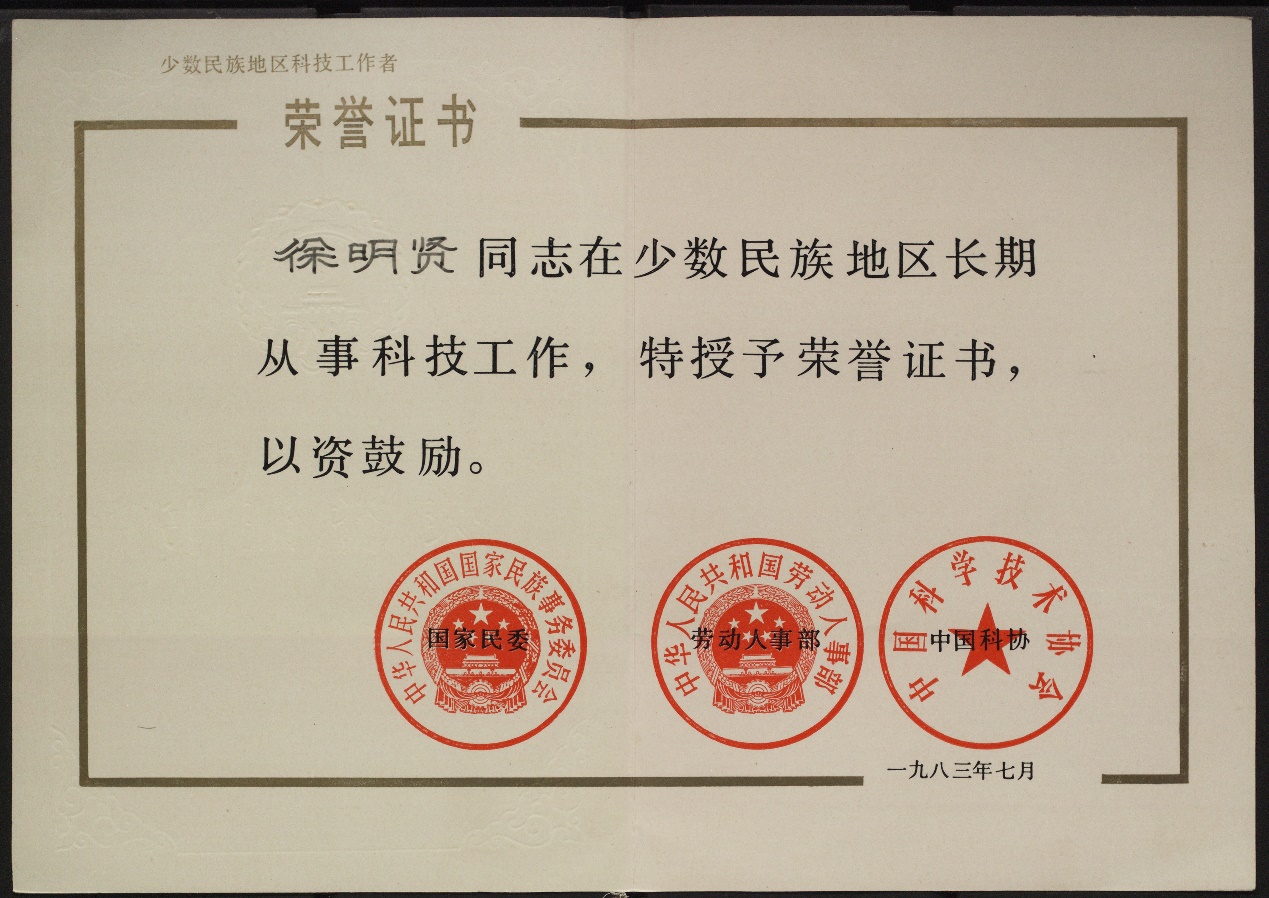

图9、图10 1983年,徐明贤老师荣获

“在少数民族地区长期从事科技工作”荣誉证书

图11、图12 1990年,徐明贤老师荣获

“为水利事业发展辛勤工作三十余年”荣誉证书

关于为母校教育科技资源牵线搭桥,徐明贤老师说:

母校拥有雄厚的教育和科技资源,为了让远在边疆的内蒙古学子也能够享受到,在教学、工作中,我常常借鉴母校有关课外参考资料,提供给学生使用,很受欢迎。同时我还积极联络青年教师、学子到母校深造,或取得学位,或参加进修,让内蒙古的水利专业师生和科技人员,在有幸分享母校教育和科技资源的同时,感受到了母校老师严谨求实、开拓创新的治学精神以及诲人不倦、清廉自守品德的熏陶。

从青春年少到两鬓斑白,数十载栉风沐雨,徐明贤老师扎根教育的广袤厚土,一生只专注做了教学这一件事,于三尺讲台之上,倾尽全力,燃尽烛光。

那是一个充满激情与理想的年代,刚刚毕业的曹时懋老师、徐明贤老师,怀揣着对党和国家的无限忠诚与热爱,毫不犹豫地响应号召,背上行囊,踏上了前往内蒙古边疆的征程。这一去,便是一生的坚守,他们将自己的青春和才华毫无保留地奉献给了内蒙古的教育事业。

两位来自温婉秀丽江南水乡的青年才俊,带着满身的学识与热忱奔赴内蒙古这片广袤大地。初来乍到,地域上的巨大差异无疑给他们的生活和工作带来了重重挑战。气候的干燥与严寒,迥异于江南的湿润与温和,想必让他们在身体上经历了诸多不适;饮食的习惯也大相径庭,从精致的江南菜肴到粗犷的北方饮食,适应的过程定是充满艰辛;教学资源的匮乏和教学环境的简陋,与曾经熟悉的学术氛围相比,也会让他们在开展教育工作时倍感压力。然而,徐老师在讲述这段经历时,只字未提这些困难,只是乐观地表示“能吃上饭”。这背后,是她坚韧不拔的精神品格在支撑,不愿以困难示人,只愿将积极乐观、勇往直前的一面展现出来,用无声的行动诉说着那一代人不畏艰难、无私奉献的高尚情怀,让我们在敬佩之余,也深深感受到了岁月沉淀下的那份厚重与深沉。

在那个教育资源稀缺但又充满着希望曙光与重重挑战的特定年代,教学工作的开展格外艰辛。从徐老师的娓娓道来中,我们能够深切地感知到当时教学任务的艰巨程度。教学大纲要求高,课程内容涵盖范围广,知识点密集交织,其中的计算环节更是复杂棘手,难度系数极大,而作业量也颇为可观。徐老师每日需应对多个班级的授课任务,课程编排与备课过程需要倾注大量的心血与精力,从晨光熹微到夜幕深沉,徐老师始终奔波忙碌于备课的精心筹备、课堂的激情讲授以及作业的细致批改等各项事务之间,诸多事务纷繁复杂、千头万绪,让她应接不暇,几乎没有丝毫喘息的闲暇时光,然而她却凭借着顽强的毅力与对教育事业的满腔热忱,默默坚守在自己的岗位上,为学生们点亮知识的明灯,引领他们在求知的道路上稳步前行

然而,这仅仅是教学工作的一部分。除此之外,徐老师还要频繁投身于各类学术会议之中,于这些学术会议中积极参与研讨,汲取着最前沿的知识与理念,努力将其融入自己的教学、科研与生产实践中,每次参会归来,她都会带回厚厚的笔记和满脑子的新思路,迫不及待地想要与同事和学生们分享交流,为校园注入新的活力与智慧源泉。

面对如此高强度的工作压力,徐老师从未有过丝毫的退缩和抱怨。她凭借着自己顽强的毅力和高度的责任心,精心规划着每一项任务的时间节点,有条不紊地将方方面面的工作都完成得近乎完美。无论是课堂上的生动讲解,还是课后对学生的耐心辅导,她都处理得恰到好处,赢得了学校领导、同事以及学生们的一致赞誉。

令人更为敬佩的是,在事业的忙碌之余,徐老师还能将家庭照顾得井井有条。到了晚年,生活的磨难并未停止对她的考验。家人的生病需要她悉心照料,这无疑又增添了一份沉重的负担。但徐老师依旧坚强地挑起了这副担子,当回忆起这些充满酸甜苦辣的过往时,徐老师的脸上总是洋溢着乐观的情绪。那些曾经的艰难困苦,在她眼中仿佛都化作了珍贵的人生财富,她的话语中充满了对生活的感恩和对岁月的宽容,让每一个倾听者都能真切地感受到她内心深处那股永不熄灭的乐观精神火焰,也为我们树立了一个在生活中勇敢前行、笑对风雨的榜样形象。

而当我们将视野投向远方那更为辽阔、更为壮丽、更为波澜壮阔的天地之际,那些顶天立地的重大工程,那些气吞山河的大型水利枢纽,徐老师却未能亲赴战场,披荆斩棘,但听徐老师娓娓道来,却未有一丝怅然,一丝犹疑。

教育乃国之根本,是传承文明的不息火种,是孕育希望的温暖摇篮,是开启未来的神圣钥匙。每一位徐老师悉心教导过的学子,皆为一颗希望的种子,他们化为熠熠星辰,散落于时代的浩瀚天幕,闪耀于各地水利行业的广阔舞台。徐老师虽未直接在那些宏伟工程中挥汗如雨、拼搏奋战,但她以教育为笔,绘就人才辈出的宏伟蓝图;以心血为墨,书写传承希望的壮丽诗篇;以信念为纸,承载民族复兴的伟大梦想。用另一种方式,深深融入并有力推动了这些辉煌伟业的蓬勃发展与壮丽前行。

关于对青年教师的寄语,徐明贤老师说,

我那个年代评职称,主要是看两项指标教学工作量,和科研成果。但是我们系里的老师主要是搞工程,水利工程都是集体的,不像农学系的科研,这种作物跟那种作物一杂交就是一个品种,有了新品种就能评奖,农学系的老师同我讲,他的证书都有一大摞,我们就没有,我们的科研成果都是集体的,个人都没有,评职称就受影响,我们系的老师,尤其是女老师,与我同一批的就只有一位女老师评上了正高级,这也是没有办法的事情。不要为了评职称而评职称,不能让职称评定的不如意影响到我们对教学工作的热情,也丝毫不能动摇我们为学生成长、为教育事业奉献的坚定决心。

另外,要对学生多一点关注,尤其是成绩差的同学。我认为,成绩好的学生自主学习能力和自觉性较强,但成绩差的同学可能在学习方法、基础知识掌握或者学习态度上有一些问题,所以更需要关注和指导,这样他们才有可能突破现有的困境,有所提升。对于那些成绩离及格线仅一步之遥的同学,我会仔细地重新审视他们的试卷、作业以及平时的表现,看看是否存在一些被遗漏的得分点,助力他们达到及格线。因为这一两分对于他们不仅是一个数字的跨越,更是一份信心的重塑,可能会改变他们对这门课程甚至整个学业的态度和积极性,让他们重新燃起对学习的热情和希望,在未来的学习道路上走得更加坚定、自信。因此,很多成绩差的同学最后都和我非常熟悉,成绩好的同学我反而大都没有什么印象。

还有就是,水文专业的知识体系庞大、复杂,涉及的专业知识面很广,鉴于课程时长或者教学大纲重点内容的筛选,有一些内容课上不一定要讲,但是作为老师一定要有储备,以免对学生们随时可能提出的各种问题。也不能局限于课本范畴,很多实际的生产实践领域,也有很多一线工作者长期摸索、反复验证后总结得出的关键经验,同样也是水文专业知识架构中不可或缺的重要组成部分。

关于对广大学子的嘱托,徐明贤老师说:

你们正处在人生最美好的青春时光,朝气蓬勃,充满希望,作为老师,我想对你们说:你们能坐在宽敞明亮的教室里,享受着优质的教育资源,这背后是父母默默的付出与辛勤的劳作。他们所做的这一切,都是为了给你们创造更好的学习条件,让你们能够心无旁骛地追求知识,实现梦想。所以,你们一定要珍惜这来之不易的学习机会,这不仅仅是对自己负责,更是对父母的养育之恩最好的回报。

学生的主要任务就是学习,而且是认认真真、踏踏实实地学习。不要无节制消费,盲目追求名牌、频繁出入高档场所,这些虚荣的行为并不能给你们带来真正的成长和进步。同时,也不要贪图享乐,被眼前的舒适所迷惑。人生的道路还很漫长,未来有足够的时间去体验,更不要去冒险尝试一些危险的行为,因为你们的平安健康是父母最大的牵挂,任何鲁莽的举动都可能让他们痛心疾首。

对于选择学习水利专业的你们来说,一定要做好吃苦的思想准备。水利工程关系着邦国大计和百姓生活,是一项伟大而艰巨的事业。从实地勘探的风吹日晒,到工程建设的艰苦环境,从复杂图纸的精心绘制,到数据计算的反复核验,每一个环节都需要你们付出辛勤的汗水和不懈的努力。这就要求你们在学习期间,扎实掌握每一门专业知识,无论是基础的数理化,还是专业核心的水力学、土力学、工程制图等课程,都要学深悟透,融会贯通。只有这样,才能在未来的职业生涯中,凭借扎实的专业素养,应对各种复杂的工作挑战,为水利事业的发展贡献自己的力量。

现在就业形势严峻,竞争激烈。你们不能仅仅满足于课堂上的知识学习,还要积极关注行业动态,了解市场需求,提前对自己的未来进行规划。明确自己的方向,有针对性地去提升综合素质,参加实践项目、拓展人脉资源、培养团队协作能力和沟通能力等,为将来顺利就业并在职业生涯中取得成功奠定坚实的基础。

时光在徐明贤老师绘声绘色的讲述中悄然流逝,一个多小时的访谈临近尾声,我却依旧沉浸其中,意犹未尽。徐老师用她的人生阅历为我们打开了一扇通往过去的窗,让我们得以窥见那段充满热血与拼搏的教育岁月。

在与徐老师的交谈中,我深刻感受到徐老师的教学生涯,是一部写满奉献与坚守的华章。从江南水乡到内蒙古边疆,她跨越山水,将青春与智慧毫无保留地倾注于这片土地。尽管岁月带来了诸多挑战,从艰苦的生活环境到繁重的教学科研任务,再到家庭的重担,但徐老师始终面带微笑,乐观以对。她用乐观诠释了那一代人的精神风貌,用坚持书写了教育的真谛。她的故事如同一盏明灯,照亮了我们前行的道路,激励着我们在面对生活的艰难险阻时,也能怀揣希望,勇往直前,以积极乐观的心态去拥抱生活,去坚守自己的事业与信念,让这份珍贵的精神财富在时代的长河中熠熠生辉,永远传承下去。

此刻,望着眼前这位精神矍铄的老人,我心中满是敬意与感恩。感谢她愿意在这短暂的相聚时光里,毫无保留地分享自己的故事,让我们这些后来者能汲取奋进的力量。她的乐观、严谨与担当,已深深烙印在我们心间,成为我们未来前行路上最温暖且有力的指引。

在告别之际,我深知,这不仅是一次简单的访谈结束,更是一份传承的开始,让徐老师所代表的那股精神力量,如同一颗颗火种,在时代的沃土里蔓延生长,生生不息。期待未来,我们还能有更多机会聆听徐老师的教诲,再次感受这份跨越岁月的智慧光芒。