我的童年就生长在内蒙古农牧学院纵横的田垄间。实验室的玻璃器皿折射出斑斓的光影,如同万花筒般神秘莫测;牧场上,羊羔的绒毛轻拂过掌心,那份柔软,仿佛云朵落地生根。春日里,追逐蒲公英的轻盈,任其飘过试验田的绿意;夏日,捕捉蚂蚱的瞬间,惊扰了苜蓿的波澜;秋风中,偷尝温室里熟透的番茄,嘴角染上一抹绯红;冬日,踏雪而行,在校园里留下嘎吱作响的乐章。任凭时光荏苒,农大记忆犹如心灵深处那座不灭的灯塔,永远照亮我前行的道路。

关于建校初期的内蒙古农业大学,孙伯筠老师说:

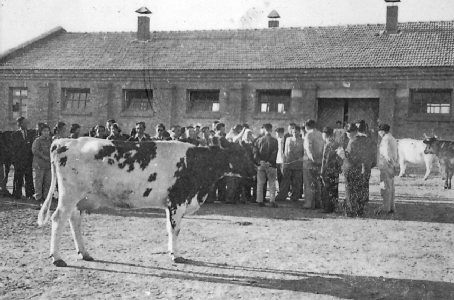

1952年,内蒙古畜牧兽医学院刚开始建设,先期来支边的人员和首批学生暂时在旧址——新城东落凤街口一个土坯房内办公和上课。这张照片记录了院长贡嘎、书记博力克以及兽医系学生罗家铸、邱中权、张瑞祥等人在教室门口的合影留念瞬间。

1956年罗家铸、邱中权、张瑞祥等几位兽医系学生看到建设中的教学主楼兴奋不已,攀登上去与主楼合影留念。

20世纪五十年代建校初期,正值国家经济困难时期,红砖校舍间,尘土飞扬的操场寥寥无几,体育器材多为师生亲手打造,如木工刨制的跨栏架、铁丝拧成的足球门、麻绳编织的排球网,它们在阳光下闪耀着质朴而温暖的光芒。每日清晨六点半,师生们迎着朝霞列队操场,随着广播里的节拍舒展肢体,整齐划一的方阵成为城市南郊最富生机的风景。

尽管建校初期条件艰苦,文体设施匮乏,但学校依然重视通过丰富多彩的集体活动来强健学生体魄,培养他们的团结协作精神。师生们进行广播体操、跑步、踢足球、打篮球、运动会等文体活动,丰富了课余生活。这些以智慧和热情铸就的文体瑰宝,宛若永不褪色的画卷,在代代学子心田镌刻下“团结、求实、博学、创新”的精神丰碑,为校园文化建设的基石添砖加瓦,播撒下绵延不绝的希望火种。

支边者的子女在幼儿园幸福成长

幼儿园始建于1954年5月,最初定名为“内蒙古畜牧学院幼儿园”,是呼和浩特市建园历史超过70年的幼教机构之一,也是内蒙古高校首所幼儿园。建园时周边为荒草滩,园舍以栅栏围护,被喻为“栅栏里的摇篮”。

农学院幼儿园1958年—1959年

关于内蒙古农牧学院大礼堂的故事,孙伯筠老师说:

内蒙古农牧学院大礼堂始建于1959年,它长约100米,宽约50米,集食堂、会场、演出、放映厅多种功能于一身,它的规模之大在当时首府青城的众多高校里可算首屈一指。

我从小就生长在农牧大院里,大礼堂是我经常光顾的地方之一,因为那里有许多大学生,所以非常热闹。作为儿时的我感觉那里有两个神奇之处:第一就是它的自动拉幕布系统,原本闭合的幕布没有人去拉它就能自动打开,让人观赏到精彩的节目,当演出结束时它又会自动闭合。另一个神奇之处就是那里的桌子和椅子是可以互相转换的,这个神奇之处深深地震撼了儿时的我,眼看着大学生们把它一翻一折叠、转眼间桌子变成了椅子,简直是魔术一般。

而最令我兴奋的是,每个周六大礼堂都会放映电影,除了当时农牧学院的师生外,我们教职工的家属也可以买票进来,连周边单位的人也赶来观看。在那个没有电视、没有手机、没有互联网、文化生活和娱乐方式极为匮乏的年代,电影就是生活中最大的调味剂。每到周六人们从四面八方潮水般涌向大礼堂,有座位就坐着;没座位就站着;正面站不下,就在银幕的反面观看;有时没有票就趴在窗外隔着玻璃往里望;更有胆大的男孩爬到礼堂的天窗上向下瞅。那时影片像《洪湖赤卫队》、《青春之歌》、《小兵张嘎》、《三打白骨精》、《马兰花》等都是在农牧学院大礼堂里看的。那时男孩子最喜欢看“打仗片儿”,看到日本鬼子被打得屁滚尿流而欢呼雀跃;看到先烈流血牺牲而流泪惋惜。我们女孩子喜爱看“歌舞片”,每每上映这类片子就会学唱里边的歌曲,学舞蹈中的某个动作;而“神话片”更是把大家带进了神奇、魔幻的世界。许多影片中的经典台词都成了那时人们的“口头禅”,可以说农牧大礼堂的电影伴随着我成长。

关于大礼堂最优雅的记忆是1960年至1961年经常在那里举行的舞会,我抬着头仰望着学院领导和苏联专家、大学生和教职工、在优美的旋律中翩翩起舞,优美的圆舞曲在大礼堂里久久地回荡着。

从1962年至1966年上半年,全校师生总是在大礼堂里举行各种联欢活动和演出,排练歌舞节目。从1965年至1966年还排演过《年轻的一代》、《焦裕禄》等话剧。当时还是小学生的我也经常跑到礼堂的观众席,当看到同学的爸爸妈妈也登台献艺时非常惊讶,原来农牧学院这些老师不但能在讲台上挥舞教鞭,一旦登上舞台也个个身怀绝技变身成多才多艺的演员了!那时的礼堂里经常听到的歌曲是《革命人永远是年轻》和《我们走在大路上》。

1964年学校开始招收“半农半读”大学生,每天都能看到他们从农场、牧场劳动归来,迈着整齐的步伐,慷慨激昂地唱着《打靶归来》、《说打就打》,前往大礼堂就餐。

1966年2月“内蒙古贫下中农代表大会”在农牧学院召开(当时政府礼堂正在修缮,所以借用农牧学院礼堂),难忘的是在与“贫代会”小代表的联欢会上,亲眼见到广播、报纸上宣传的小英雄——“草原英雄小姐妹”龙梅、玉荣,当时那心情绝不亚于现在的年轻人见到了自己心仪的偶像、明星。

原内蒙古农牧学院大礼堂就餐场景

1978年,我作为恢复高考后的大学生考入内蒙古农牧学院,终于亲身在礼堂里功能两用的桌椅上就餐,并且与同学们在可以自动开、合幕布的台上表演精彩的节目,《乡间的小路》等温馨的校园歌曲开始流行。四年后的1982年,我又在大礼堂迎来了毕业典礼大会,“再过二十年,我们来相会”的歌声回荡在大礼堂里。

1998年12月还是在大礼堂,我参加了学校为纪念“改革开放20周年”的文艺演出,这是我最后一次进大礼堂。我与参加演出的师生饱含深情地合唱“春天的故事”,优美动听的歌声在大礼堂里久久萦绕。

2000年,农大新建了集会议、演出、篮球、羽毛球、健身为一体的“多功能文体馆”,大礼堂就剩就餐的功能了。2001年存在了近半个世纪的大礼堂被拆除了。尽管新落成的文体馆功能俱全、气势恢宏、风格时尚,但就我而言,大礼堂被赋予的情感、承载的记忆,都是世上任何建筑都无法比拟的,因为它记录我的前半生,也见证了从农牧学院到农业大学近50年风雨变迁。

关于内蒙古农牧学院牧场,孙伯筠老师说:

因为我从小住在农牧学院属于“城外”,若想去公园就得“进城”,不但要坐公交车,还得买门票。有时想去看看老虎、狮子、猴子等动物就得央求家长,这也得几年才去一次。然而小学班上的同学却非常羡慕农牧子弟,那就是我们大院有一个生活着许多动物的牧场。

农牧学院牧场始建于1953年,面积大约50000平方米,里面饲养着猪、马、牛、羊等牲畜和鸡、鸭、鹅和火鸡等家禽。在后来的几年里又陆陆续续建起了家禽舍、猪舍、羊舍、牛舍和马棚。

牧场主要是供畜牧、兽医系的教师和学生实习和科研用的,不是随便可以进入,但是小孩若有家长带着还是可以进去的。有时我们也能跟着实习的大学生混进去。为了防止疫病流入,牧场大门口还有一个方形槽,里面有一个浸透消毒水的垫子,每个进去的人都必须踩一下进行消毒。

我每次进去以后先跑到最南边的猪舍去看肥胖笨重的猪,这些憨态可掬的猪,仿佛生来就带着吃货的使命,每天只知道埋头苦吃,乐此不疲,每只猪的耳朵都有形状不同的花牙,后来知道这是它们的编码,原来每头猪都有档案。

羊舍的羊在夏秋季节都是在农牧学院在后山的海牙牧场草地散养,到了冬季就回到牧场羊舍圈养起来。羊舍中的羊儿们总是那么温顺可人,一见人就“咩咩咩”地撒娇,那叫声清脆悦耳,宛如孩童呼唤母亲般亲切。尤其是山羊,才一岁就胡子一大把了,见人还是“妈妈!”地叫,真可爱。

学生在实习剪羊毛

来到“家禽区”的鸡舍,只见饲养员提着大篮子收鸡蛋,一会儿工夫就拾了一篮子,足够我家4只鸡半个月的量。这里的鸡喝水是从管子里吸吮,据说这样既省水又卫生。一会儿又见工作人员往地上撒沙子,原来,沙子有利于鸡的消化。真是长见识!那边鸭舍的鸭子晃晃悠悠过来了,和它们隔着一道网栏的是大鹅。从前我总把鸭子和鹅混淆,这一对比就清楚了:鸭子们迈着细碎而急促的步伐,显得有些局促不安,一旦看到陌生人靠近,便惊慌失措地逃之夭夭。大鹅则昂首挺胸,步伐从容,大模大样像个绅士。但是它见生人来了,会突然凶恶地冲过来生怕谁要占领它领地似的。后来听说牧场来了许多火鸡,我特地跑去看。噢!原来火鸡比普通的鸡大多了,而且漂亮多了,它的脖子下端还有红红的肉瘤状疙瘩。它的形状有点像孔雀,甚至有时也学孔雀翘起尾巴,但是无论从体型还是翼展火鸡都无法与孔雀相比。除了火鸡,后来牧场还进了些珍珠鸡,这些鸡真奇怪,头特别小身子大,胖乎乎的真可爱!

学生在牧场鸡舍实习

牛舍最复杂,它分“犊牛舍”也就是幼小牛的住地;“育成牛舍”就是已经性成熟的牛但尚未下牛犊的牛的住地;“大牛舍”也叫“基础母牛舍”就是下了牛犊进入产奶期的牛。因为我喜欢喝牛奶,所以最喜欢去“大牛舍”去看牛奶是如何出来的,那里是我去的次数最多的地方。只见奶牛那胀鼓鼓乳房在挤奶工娴熟的操作下一会儿工夫就瘪了,原来空空的桶也渐渐地装满了洁白的鲜奶,牛也舒服地甩着尾巴,“哞!哞!哞!”地叫着,似乎在感谢工人替它解除了沉重的包袱。听工人叔叔说,奶牛每天至少要挤两次奶,能挤30——50斤呢,若挤的次数少或不及时,牛就会得乳腺炎会发烧。啊?牛也会得乳腺炎!也会发烧?

牧场生产的牛奶除了供应本院职工家属外,富余的牛奶也供给周边其他居民。由于这里的牛奶品质高、口感好,越来越多的人都想订农牧学院的牛奶,于是供不应求。好多人都托农牧学院的人帮助订奶票。即使订上奶票,打奶又是一关,尤其是冬季,清晨六点,天色尚暗,队伍已蜿蜒数十米,不少人苦候多时,最终却空手而归。那些住在校外的小学同学们,无不投来羡慕的目光,能居住在农牧学院,对他们而言,无疑是一种奢望。

内蒙古农牧学院大牛舍的牛等待挤奶

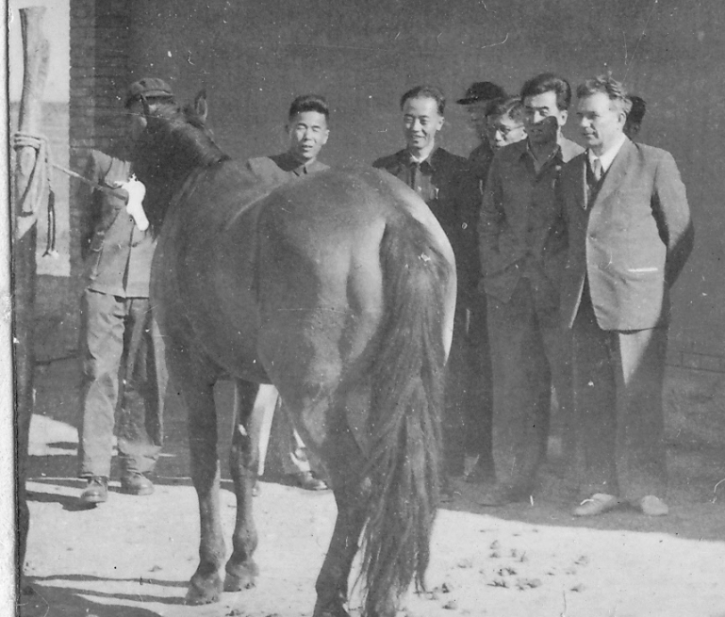

农大“马棚”里的马是牧场牲畜种类中最少的,然而却有一匹“明星马”引得许多人都为了它慕名而来。这匹马是朱德元帅在1955年视察内蒙古畜牧兽医学院时赠送的战马。这匹承载着朱德元帅南征北战立下汗马功劳的马,它能被送到农牧学院牧场,也是对这里的信任,是牧场的光荣。

在牧场靠南边还有一座形似“碉堡”的圆柱体建筑,它就是“青贮塔”。每年夏季在它周围堆满了刚刚收割下来青绿色的玉米秸秆,上面还带着玉米棒子就被抱上铡草机切成4——5厘米的段子,随着一个像长颈鹿脖子一样的管道喷入“青贮塔”。在塔里有十几个人边绕着圈边用力往实踏它。工人叔叔说新鲜的玉米秸秆发酵后,营养比干草多得多,在冬季可以饲喂牲畜。此外,牧场还设有饲料加工厂,将胡萝卜、甜菜细细切丝,豆子精心发酵,这些精心准备的食物,成了牲畜们的佳肴。我曾误以为牲畜只需食草,如今方知,它们同样需要营养均衡。

后来我从专业人士那里得知:要想养好牲畜首先需要有优良品种,而牧场的牛、马、羊、鸡以及禽类都是当时最新、最优良的品种;其次就是先进科学的饲养方式,牧场也都做到了科学饲养;第三就是防疫工作要提前做,做到位。因为我们农牧学院有兽医系、兽医院,里面有各学科专家、教授,所以说牧场有得天独厚的防疫条件。

以前,小学班的许多同学瞧不起农牧子弟,认为我们的家长都是跟庄稼、牲畜、机械等打交道太“土气”了,我们也曾羡慕师大、附中同学的家近在咫尺,更羡慕内大子弟,不仅离校更近,且与‘城里’仅一步之遥。然而,时过境迁,师大、内大子弟转而羡慕我们,纷纷请求带领他们探访农牧大院,只为一睹牧场风采:牛舍、猪舍、羊舍、家禽舍,琳琅满目。能亲眼看挤牛奶,能在那里玩儿,订牛奶不发愁,还有一匹朱德的马.......

农牧学院牧场是我儿时的乐园,到那里观看动物是我最大的乐趣。然而,1998年牧场不得不搬迁到远郊了,因为政府规定:占地面积大的农场、牧场都不允许在城市落脚。牧场走了,带走了我儿时的快乐.......取而代之的是平地建起13座家属楼和一座大操场。然而,巧合的是我的新家就坐落在牧场原来“大牛舍”的正上方,这仿佛是命运的安排,让我时常在不经意间,耳畔回响起牛儿那悠长的‘哞哞’声。

关于内蒙古农牧学院的“家庭动物园”,孙伯筠老师说:

20世纪六七十年代刚经历三年自然灾害,国家正处于经济困难时期,再加上低工资、物资供应匮乏,买东西都需要各种票证,许多生活必需品即使有钱也买不到。于是,农牧学院家家户户除了把房前的空地作为“自留地”种些蔬菜外,还留出一块地饲养起鸡、鸭、鹅、兔等,这成为农牧职工改善生活、自给自足的“钱袋子”。

在众多的动物种类里,最数养鸡的人家多。养鸡首先要孵小鸡,其次是垒建鸡窝和鸡栅栏,还要弄鸡饲料。可是第一关孵小鸡就犯了难,怎么孵呀?但是大字不识的奶奶成了孵小鸡高手,她说孵小鸡需要一定的温度,在农村老家都是让“抱窝母鸡”来完成,如果没有“抱窝鸡”就放在热炕上孵,这儿没有热炕可以放在热水袋上孵。她把热水袋周围用棉被包裹起来保温,再把买回来的种蛋放在棉垫子上,然后将摆上种蛋的垫子放热水袋上盖好,每天换几次热水就行。孵化的种蛋在慢慢地变化一天一个样,开始时在灯的照耀下可以看见血丝,

慢慢出现了鸡的雏形小鸡,还能看见它在里边扭动呢。在大约21天左右最激动人心的时刻到来了,蛋壳里的雏鸡啄破蛋壳自己走出来了,毛茸茸的真可爱,它抬起头迎接属于自己的第一缕空气和阳光。当小鸡长大些就得搭建鸡窝,人们捡拾工地上废弃的砖头,用黄土与水和泥来垒鸡窝。鸡窝是双层的,下边是居住的,在距离地面约20公分处还得有二根横梁搭在上边,大人说鸡睡觉是要站在架子上而不是在地上,上层还要搭建几个小窝那是供母鸡下蛋的。

回想起当年养鸡,有三个瞬间至今令人心潮澎湃:一是小鸡破壳之际,亲眼目睹一个小生命从蛋中蜕变而出,那过程既神奇又充满趣味;二是收获鸡蛋之时,尽管它们只是普通的鸡蛋,但因为是亲手饲养、亲手拾取,每一枚都显得格外珍贵;三是每天黎明时,只要一家的雄鸡啼鸣,就会引发全院各家雄鸡接二连三的“共鸣”,那种场景十分壮观。可惜,儿时的这些场景再也不能重现了。

院里还有些男孩子喜欢“斗鸡”玩儿,他们约好后会抱着自家的公鸡找个场子“斗鸡”。本来在小主人怀里显得比较温顺的公鸡,当放到地上看见了对手后马上脖子上的毛都竖起来,翅膀也竖起来了,一副剑拔弩张一触即发的样子。双方以及各边的小伙伴们都在为自己的“斗鸡”呐喊助威,“斗鸡”听到助威呐喊声战斗力倍增,决心击败“敌手”为主人争光,虽然在儿时仅看过几次“斗鸡”却留下深刻的印象。

对我来说最悲痛的时刻莫过于两种(件)事:第一种(件)事就是半夜突然听见从外边鸡窝里传出哀号,那是黄鼠狼偷鸡时鸡发出的惨叫声,有时也是因“偷鸡贼”的光顾,引起鸡的惨叫。于是,大人们纷纷出门查看,担心自家的鸡是否已遭黄鼠狼毒手,或是被窃贼顺手牵羊。另一件令人心痛之事,便是临近年关,家中长辈决定宰杀爱鸡。我苦苦哀求,却无济于事,只能掩耳含泪,逃至远处,不忍目睹。当饭桌上摆放着久违的荤菜——还冒着热气并散发着诱人香味儿的鸡肉时,真不知是喜还是悲。被杀公鸡的鸡毛被做成鸡毛掸子和毛毽,它们好像还在陪伴着自己。

那些年我家只养了鸡,没养别的动物。于是,我也经常去同学或街坊家看看人家养的鸭子、大鹅和兔子等。鸭子和大鹅外观有些相似,但鸭子脖子短些,又因腿短走起路来显得急促而且扭来扭去;大鹅的脖子比鸭子的长多了,走起路来步调从容、大模大样的显得高贵典雅。同学告诉我:大鹅的脾气很坏,谁要是招惹了它,它非追上来啄你几下。再去瞧养兔人家的兔子,只见它们身披雪白的绒毛,红眼睛、三瓣嘴,头顶两只长耳直竖,蹦跳间尽显灵动可爱。“咦!我上个月来看只有两只,怎么不到二个月就变成八九只了”?后来主人告诉我,兔子繁殖力很强,一两个月就下一窝,现在母兔肚子里又有小兔子了,马上会有更多了!我脱口而出“哇!真棒”!闻听我对她家兔子的夸赞,主人慷慨地递来一根胡萝卜,让我亲手喂食。小兔子吃完后,竟驻足凝视我,仿佛是在表达感激之情。

那些年家家户户都饲养鸡、鸭、鹅、兔子,农牧学院简直就像一个“小动物园”。饲养这些家禽和兔子,不但能为家中节省不少的开支,还丰富了餐桌上的种类,从而改善了我们的生活。例如小动物园的鸡、鸭、鹅可以生蛋也可以变成禽类肉食,而鸡毛可以做成掸子清扫灰尘,大公鸡漂亮的羽毛可以制作毛毽供我们娱乐和锻炼身体!兔子的肉不但能食用,它的皮毛还可以制作成手套或围脖、帽子等舒适又保暖。所有小动物的粪便又可以作为“家庭小菜园”作为肥料使那里的蔬菜枝繁叶茂、硕果累累。而对于我们孩子来说也从中学到了不少知识并获得极大的乐趣,更重要的是学会了自力更生的精神。

关于农牧学院的“家庭小菜园”,孙伯筠老师说:

60~80年代的农牧学院几乎家家户户都住在平房,尽管大多数家庭缺乏自来水与厕所,生活颇为不便,但每家房前都拥有一小块珍贵的自留地。这对于那个低工资,物资匮乏且买东西都需要各种票证的年代无疑是件大好事。于是,房前的“自留地”便成为农牧职工改善生活、自给自足的一块宝地。

刚过春节就有人家就开始“育苗”了,真不愧是农业院校,家家都是种植的行家里手。你看:那些旧花盆、脸盆、木头箱子等敞口的容器都派上用场了。育苗的种类还不少,比如西红柿、青椒、黄瓜等,播种后需要保湿、保温,但是那时还没有透明塑料,就用玻璃盖上。而种向日葵在4月中旬,玉米在4——5月都直接播种在露天地里就行了,不像西红柿、黄瓜那样还得提前育苗。为了种好自留地家家都置备了铁锹、锄头和耙子。每年4月前后家家就开始把自家鸡窝里的粪便上到田里作肥料,然后翻地、平整地、打堰子。接着就开始点瓜种豆,种葵花、玉米、土豆等。5月中旬就可以把盆里育的西红柿、黄瓜、茄子苗移栽到院子里了。看着小苗一天天长高就像看到希望一样,心情无以言表。

后边的日子就是锄地、拔草、浇水。西红柿需搭架绑缚以防倒伏,还需精心打叉掐尖;豆角、黄瓜亦需支架以撑其藤蔓,任其攀爬……真是的,这个“家庭小菜园”让家家户户都成了种菜的行家里手。

6、7、8月份是最费水的,压水井周围排队的一大片,压满水还得把它弄到地里,你看呢:这边是用双手提,那边是肩膀挑,还有双手端的,有八九岁的孩子也提个小桶参战。小苗喝上水后噌噌向上长,人们看着小苗茁壮成长起来的那份喜悦,绝不亚于像看自己的孩子一天天地长大。那时,人们还要比一比看谁家的“小菜园”长得好,这不但说明人家下了极大的功夫,还证明人家是种菜的行家里手。

几分耕耘就有几分收获,7月中旬西红柿就开始红了,青椒绿了,茄子也紫了;8月中旬玉米也变得鼓溜溜的,葵花的盘子也被坠的低下了沉甸甸的头……看着累累的硕果大家都喜上眉梢。在那个低工资且物资匮乏的年代,“家庭小菜园”里的收获不但为各家增添了蔬菜副食,还让人们在收获的过程中得到了精神上的愉悦。

那时的邻里关系真是没的说,在果实成熟的季节:你家送他家一篮西红柿,他家又送你家一堆豆角,啃着这家香喷喷的熟玉米,吃着那家红彤彤的西红柿。嗑着自己种的葵花籽,手里握着顶花带刺翠绿翠绿的黄瓜,那股喜悦之情难以言表,因为这些亲手栽种的丰硕果实,每一口都是满满的甜蜜与成就感,甜在舌尖,暖在心田。

回想起那段时光真是温馨幸福!尽管现在市场上各种蔬菜瓜果琳琅满目,还增加了许多蔬菜的新面孔——生菜、菜心、通心菜、山药、竹笋.......即使在冬季也样样齐全,但还是觉得比不上当年在自己小院里“家庭小菜园”通过辛勤劳动,用汗水浇灌出的丰硕果实!

墨香与指尖:一位耄耋老人的自我救赎

八十五岁的杨老师坐在洒满阳光的书房里,一会儿手握毛笔在宣纸上挥毫练字,练得累了就拿起手机滑动屏幕把亲朋好友的照片编辑后做成各种形式的小作品。两种截然不同的工具在她手中巧妙融合,如同她生命的双翼:一边是数字时代带来的便捷与广阔连接,一边是书法传统艺术赋予的深厚底蕴与心灵升华。

2014年那场突如其来的噩耗,夺走了她刚到不惑之年的心爱儿子,这也几乎摧毁了她活下去的心情。谁能想到十多年后的今天,这位耄耋的老人竟通过智能手机和书法艺术,进行“自我救赎”,走出阴影找到了生命的第二春。

当心脏病猝然带走儿子的生命,杨老师的世界仿佛被抽空了所有色彩。那段日子里,她终日以泪洗面,绝望如影随形。在传统观念中,老年丧子被视为人生至痛,许多人因此深陷绝望,无法自拔,更有甚者,在漫长的岁月中因过度思念而心力交瘁,最终抑郁而终。杨老师也曾深陷其中,直到女儿递给她一部智能手机,说:“妈,试试这个吧,它会让你走出痛苦!”简单的一句话,无意间打开了一扇通往新世界的大门。

以往,手机只是杨老师与家人联系、沟通的工具,难道它也能救自己走出阴影吗?带着疑问也带着好奇和尝试的心态开始接受了这个“方寸神秘之物”。从此,杨老师像小学生一样从头学起,从最基础的触屏操作到复杂的图片编辑软件,每一个新功能的掌握都带来小小的喜悦。数字世界为她提供了表达哀思的出口,她开始制作电子相册,将各类照片配上文字或背景图案制作成小作品;学习短视频剪辑,记录生活中的美好片段。这些创作过程不仅转移了她的注意力,更让她感受到创造的快乐。最初,这些照片的编辑仅仅在自己亲人中进行,后来,当她收到或在朋友圈里看到朋友、同事发的照片,不消多时就变身为一个完整的美篇发回去,让对方惊叹不已,赞不绝口。现在她还参加“剪影技术”的学习,能把静态照片变成动态的,甚至微笑、唱歌、吟诵诗词。如今她“玩儿手机”的各种技术和手法达到了驾轻就熟的地步,操作起来真可谓游刃有余。她在神奇的数字技术中得到了乐趣,从而忘记了丧子的烦恼和哀伤。

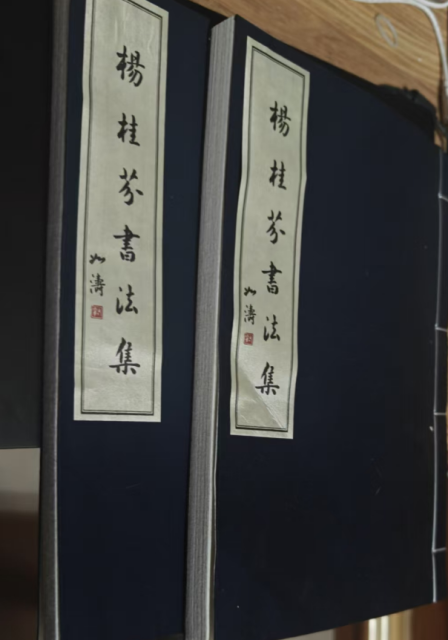

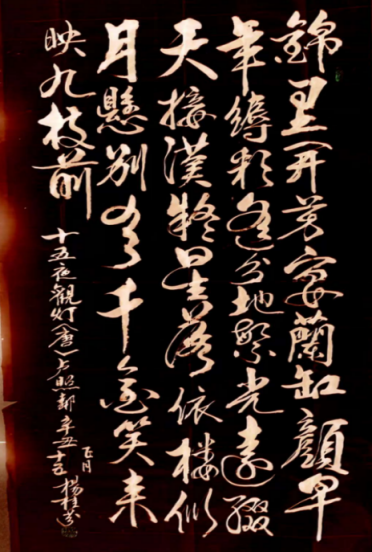

在失去儿子之后,另一件“爱好”就是“练习书法”,而“书法”为杨老师治病疗伤起到了更大的作用。当女儿看见妈妈通过手机情绪已经好转了许多,她记得前些年母亲参加过“毛笔书法培训班”,但没练多长时间就不再练了,于是,她就鼓励妈妈再次拿起笔继续练书法。俗话说“三十不学艺”,而杨老师当时已经七十五六岁了,但有了女儿的鼓励,她就是要打破这个老传统,于是重新拿起笔来。从硬笔字的生涩到毛笔字的流畅,从字迹的潦草到工整的蜕变,她的每一笔、每一画都凝聚着专注与修行。杨老师开始时练习的是比较规范的“楷书”,当基本掌握了“楷书”技法后又开始主攻能进行艺术创作的“行书”。在墨香弥漫中,她找到了内心的宁静;宣纸铺展时,痛苦似乎也随之舒展。书法成为她和逝子对话的特殊语言,那些端庄的楷书、流畅的行书,都是她对儿子无声的倾诉。为了不断地深造,她经常参加各种书法班;聆听各种书法讲座;常年进行书法练习。有一次为了写好一幅将要送展的“千字文”,她反复写了8稿直至感觉完美才交稿。通过参加各类书法界的活动,她扩大了眼界,结识了很多的书法名人,通过交流她吸取了更多的书法技艺,使她的书法水平日益提高。同时,这些活动还重塑了她的身份:从“失去儿子的母亲”转变为“书法爱好者杨老师”。前几年,杨老师还被“内蒙古自治区老年书法协会”授予“老年书法家”的荣誉。现在她定居在北京也多次参加书法展览,她的作品经常受到关注并获得好评。几年前,杨老师还将她的书法作品出版成册,并赠送内蒙古农大老干部书画协会每位会员。

手机的数字科技与书法的传统艺术在杨老师的生命里产生了奇妙的化学反应。她总会在书法创作后拍照修图,分享到相关的社交平台;也会将网友的点赞和评论转化为继续练习的动力。这两个爱好恰恰构成了完整的疗愈体系:科技连接外面的世界,艺术滋养着内心的感知;也就是说杨老师通过“墨香与指尖”进行了一场完美的“自我救赎”让自己逐渐走出阴影,在创作中也获得生命的重生。

除了“手机的数字科技与书法的传统艺术”两大爱好外,杨老师还特别有“爱心”,尤其是对家庭有重大变故的人格外关怀。今年3月,杨老师突然给我打电话让马上去某楼某户看看某老师是否出问题了,因为她接连收到该老师两三次电话,通话总是断断续续,未及细说便已中断,这让她猜测老师可能是在向她求救,心中不禁生出几分忧虑。但她在北京无法过来就委托我过去看看。这位老师也是老年丧女,所以,杨老师格外关心她。我闻讯即刻动身前往,行至半途,又接她电话,方知原是老师的手机故障,这才松了一口气,原来是虚惊一场。杨老师还为农大另一对失去孩子的夫妇用草书写了《毛主席诗词》赠予他们,使他们受到鼓舞。2024年4月杨老师还为一位病入膏肓的女职工送去500元表示慰问,虽然一个月后这位女职工就去世了,然而在她临终前感受到了人间的温暖.......当有人问杨老师为什么总愿意去帮助那些遭遇巨大变故的人时,她说:“我自己就经历过生离死别的痛苦,所以深知这些遭遇变故人的心情,我要尽量帮助他们。‘送人玫瑰,手留余香’。其实我在帮助别人的同时自己的身心也得到了愉悦。”笔者认为:她帮助有“巨大创伤的人”也是一种“自我救赎”,因为她在此过程中不但忘掉了痛苦,而且从中得到了愉悦和满足。

今天的杨老师,依然会在某些时刻想起儿子,但泪水已不再是唯一的表情。当她完成一幅满意的书法作品,或是收到网友对她手机创作的赞美时,脸上会浮现欣慰的笑容。她相信天堂里的儿子也在为母亲骄傲。这并不是因为她忘记了痛苦,而是因为她学会了与痛苦共处,并在其中开出了新的生命之花。

墨香与指尖的交响,书写了一位耄耋老人“自我救赎”的重生传奇。杨老师以自己的亲身经历启示我们:面对人生的重大变故,拥有一两项执着的爱好,就如同拥有了治愈伤痛的良药,正是这些爱好,让她一步步走出了阴霾。

关于甘当人梯不为名的收发室老王的故事,孙伯筠老师说:

提起原内蒙古农牧学院收发室的收发员,大家都会交口称赞并亲切地称呼他为老王,但是很少有人知道他的名字——王有生。

虽然老王的文凭与这所高校里大部分教师相比不值一提,但是他的思想境界和职业操守却一点也不比专家、教授逊色。在农牧学院这样的高校里,有不少人或是功勋卓著、著作等身,或是依靠多年丰厚渊博的学识而蜚声学术界。总之,许多人都是在专业上功成名就,个个都是桃李满天下,而老王的成果却是他40多年来用帆布袋驮回的一摞摞书籍、杂志、学报和信件。最让历届毕业生感激和难忘的就是,每一年的新生档案都是凭借他的一辆旧自行车、两个大帆布袋、一双飞快如梭的双手一件一件地取回来并存入学校档案室的,几年后又是他把学生的毕业派遣书(档案)一封一封地发往全国各地。可以说,农大的前两个图书馆期刊室的资料,都是老王一车一车地驮回来的。在那个没有互联网自动检索系统的年代,教师、专家和学者们的一篇篇论文,一本本著作,一项项科研成果奖和荣誉都浸透着老王的汗水、承载着老王的辛劳。

在那个年代,和老王同在收发室一起工作的,只有一位伤残军人,他的一只眼睛残疾了,只能做些辅助工作,而农牧学院收发室要担负起一所大学的收发工作。当时,其他高校的收发室一般有4—5个人,这些人在周日和寒、暑假可以轮流休息,而且他们都是等待下午邮局用汽车把杂志、报纸和家书送来再分拣发放。为了让全校三四千学生和900多位教职工及早看到杂志、报纸并收到家书,老王打破惯例每天上午都骑着自行车亲自去邮局去取报刊、杂志和信件,而且取回后立即分拣、发放。随着学生和教职工的增加,报刊、杂志和信件量也逐年增加,他的普通自行车变成了加重型的;放置信件、报刊的帆布口袋从小袋逐步变成大袋,从一个变成两个。无论春夏秋冬、严寒酷暑、雨雪沙尘,他都是骑着自行车去取件、分拣、发放……若按照每天往返邮局6公里,一年按仅360天算,40年就是86400公里,相当于沿着赤道跑了2圈多。如果仅按每年50个星期日加上一个半月的寒、暑假计算远超3个月,40多年,无偿加班就是3600天。即使如此无私奉献、劳苦功高,老王也从未领过一分钱加班费,更没有一句怨言。有一年他的腿动了手术,术后尚未痊愈,因为顶替他的人业务不熟,积压了许多报刊、杂志,他听说后坚持让家人用排子车把自己拉来分拣信件、报纸和杂志。

第三排左数第三人为王有生同志

他熟悉每个人、班级、院系、单位所订报纸杂志的类别,有时人还没走到窗口,他早就看到并且已经把信、报、杂志递出。每个订报人的家属、子女、父母他也认识。以至于有一年,学院让老王出去旅游其实是想让他休息休息,走了20多天,收发室临时借来了4个人忙得不可开交,几乎摸不着头绪,直到老王回来才算救了驾。1979年老王荣获内蒙古教育厅和内蒙古总工会先进个人,还多次荣获政府机关文件交流第一名的荣誉。

提起老王分拣报纸信件的技术,那可是一绝。报、信到了他的手里就像耍杂技一样:飞舞、翻滚一会儿就准确无误地飞入各自的信箱,有人甚至为此专门来观赏他的分拣表演。他记忆力超群,全校哪个人、单位、班级甚至是家属订什么报、杂志他都一清二楚,你看他边嘴里念叨着订阅者的名字边把报、信、杂志飞出窗口,绝不会把报、信弄错搞丢。

尽管从来没有人给他制定具体达标要求,但老王对本职工作认真负责,甚至服务到家。到了下午,他还经常把无人及时来取的报、信、杂志挨门挨户送到办公室、送到家,有时电报还要亲自送到本人手里。不仅如此,他还担负起给学校发送档案、文件、 机要的工作。在老王担任收发工作的40多年间,许多临时借驻住农牧学院的机关、团体也托老王代收发,工作量增加了许多,虽然没有任何额外的报酬,得到的仅仅是一面感谢的锦旗或一张贴在墙上的表扬信,在他看来已经很满足了。单位领导看他这么兢兢业业、吃苦耐劳,早已达到一个共产党员的标准了,于是动员他递交“入党申请书”,他总是笑着说,我距离一个党员的标准还差得远着呢!

在那个没有手机、没有email、没有QQ,就连电话也没能普及的年代,信件就成为人们传递家音、友人联系的最主要选择。每天上午九、十点钟,总有许多人就开始在收发室前等待,甚至有许多人站在大门外向西翘首眺望,他们在等待着信件:有上学学生对家书的期盼;也有夫妻一方对另一方的思念;还有亲友间的问候和挂念;更有学者对资料的焦急盼望……这就更显出了收发工作的重要和老王40余年甘于奉献的可贵精神。有一次收到一封来自四川发给一位教师“父亲病危速回”的电报。老王打电话找他来取,结果得知这位教师去外地出差了,老王赶紧告诉电报内容,让家属打电报到他出差所在地,使他能够直接从出差地赶回家,免去了终身的遗憾。其实,类似的事情不胜枚举,它们不仅彰显了老王对工作的严谨与负责,更体现了他那颗充满温情与关怀的心。

收发员的薪水并不丰厚,但老王却能够拾金不昧。1963年,当时老王工资只有38 元,但当他拾到200元现金时,立即毫不犹豫地将钱如数上交。

1987年,老王到了退休年龄,但是农牧学院收发室离不开他,于是领导决定又返聘老王十多年后,在1998年他才真正解甲归田。

老王没有什么豪言壮语,他的工作也很平常:就是四十多年如一日地把家音传到每个思乡人的心里,把新闻事实、消息信息传递到千家万户,把知识通过杂志、学报、报刊传递到广大师生的大脑……老王是在农牧学院第一任院长贡嘎写的回忆录中仅仅提到的三个人之一,可见他对这所大学的重要性。

四十年寒来暑往,农业大学的学生进来了一批又一批,走了一批又一批,老王额头的皱纹悄然加深,两鬓的白发也日渐增多。这一批批的学生认不全所有的教职工,甚至全校教职工相互之间不可能都认识,但所有的人都认识的人——那就是老王,他的名字叫王有生,因为大家都离不开他;而他也热爱这份工作和这个校园里的人们。

在内蒙古农业大学的时光,是理性与温度交织的成长印记。显微镜的金属触感与恒温箱的嗡鸣,构成了学术启蒙的底色;老教授们卷边的教案本上,密密麻麻的批注里藏着农学人特有的严谨与热忱。图书馆密集库里的《齐民要术》抄本,阶梯教室里被粉笔灰染白的讲台边角,食堂铁皮餐盘碰撞的叮当声里,沉淀着无数个与数据、样本、论文交织的日夜。那些在实验室里熬过的深夜、田埂上滴落的汗水、宿舍熄灯后的笑语,早已沉淀为生命里最坚韧的底色。那些浸透着泥土芬芳与辛勤汗水的知识,最终如同深扎的根系,在人生的沃土中默默孕育,茁壮成长。

时光如沙枣花香,悄然沁染青春的书页。再回望农大的日子,主楼的钟声仍在耳畔回荡。农大教会我的,不仅是书本上的公式与数据,更是像草原般广阔的胸怀、如胡杨般扎根的信念。如今,无论身在何方,总记得校训里那句“求实创新”——那是农大人骨子里的坚强,是北疆大地上生生不息的希望。内蒙古农业大学以她质朴而深沉的力量,让每个学子懂得:真正的成长,是带着北疆的泥土气,在时代的田野上,耕耘不辍,生生不息。愿这片承载着千万人青春的土地,永远如骏马般奔腾向前,在时代的原野上,踏响的蹄声更加嘹亮。