在内蒙古这片承载着无数人梦想与汗水的土地上,内蒙古农业大学作为自治区高等教育的重要支柱之一,见证了无数学子的成长与蜕变。这所历史悠久的学府,自成立以来便肩负着培养农、牧、林、水等领域专业人才的重任,有效地推动了祖国北疆农田水利事业的发展与生态环境建设,成为自治区经济发展和社会进步不可或缺的力量。姬宝霖教授,这位在农业水利工程领域深耕数十年的学者,以其卓越的学术成就和对教育事业的执着追求,培养了大量的专业科技人才。他不仅是一位优秀的教育者、更是一位实践者,他积极投身于地方经济发展和改善民生的事业中,以实际行动取得了显著成绩。姬宝霖教授的职业生涯不仅是个人学术探索的历程,更是与时代同行、服务社会的真实写照。

2025年 4月20日图书馆特色文献建设部在“学人文库”有幸采访了内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院姬宝霖教授,此次访谈我们将与姬宝霖教授一同回顾几十年来他不平凡的学习、工作经历,感受其对教学科研的热情与坚持,以及对母校和学子们的深厚情感。这次交流,使我们更加敬佩姬宝霖教授的学术造诣和人格魅力,他的故事将激励更多莘莘学子在学术和人生的道路上不断前行。

专注农业生物环境工程和洪水泥沙资源利用的教育者与科研人

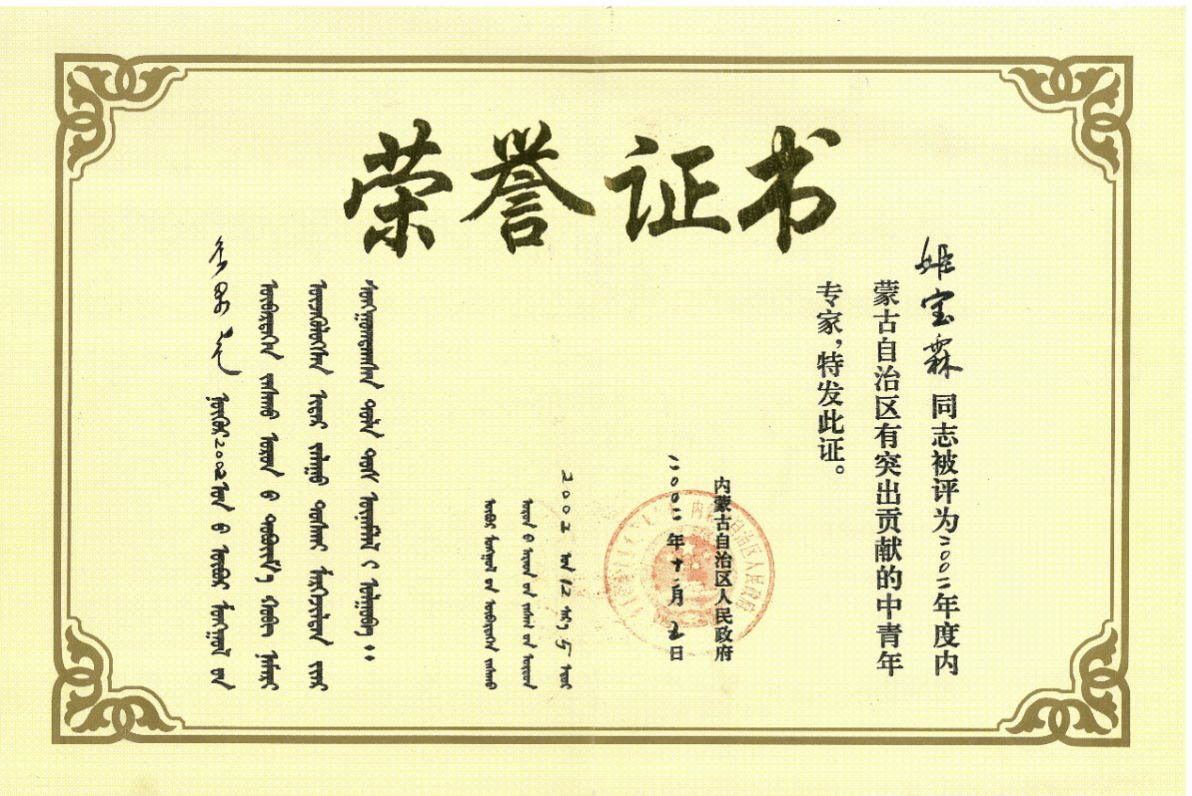

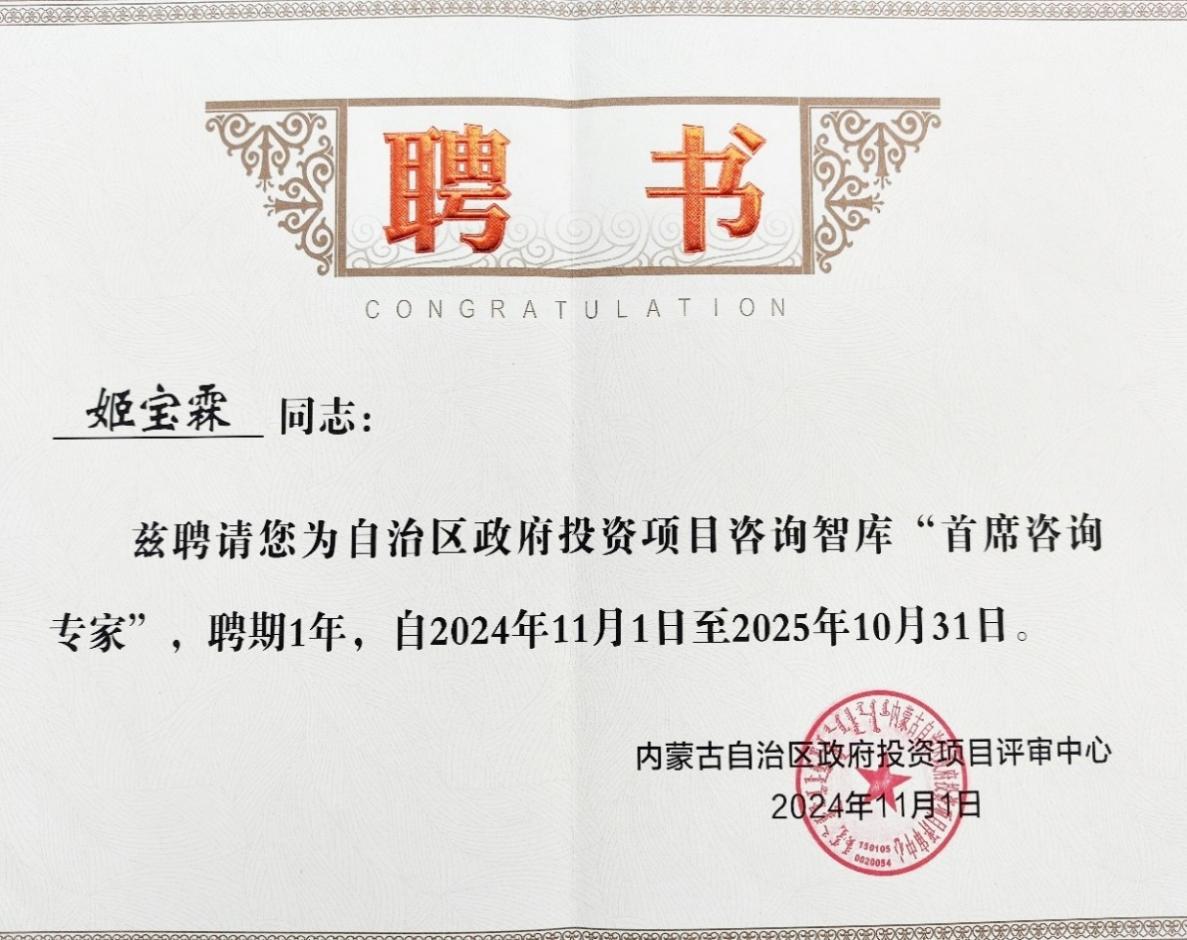

姬宝霖,男,汉族,中共党员。1956年9月生,内蒙古达拉特旗人。二级教授、正高级工程师,博士生导师。1982年毕业于内蒙古农牧学院(现内蒙古农业大学)农田水利工程专业,留校工作。先后任内蒙古农牧学院科研处副处长、校办产业管理处处长,内蒙古农业大学农林工程设计研究院常务副院长、水利与土木建筑工程学院院长等职。学术兼职:中国工程咨询协会农业专业委员会委员、中国勘察设计协会农业专业委员会委员、农业农村部科技创新专业组专家、内蒙古自治区政府投资项目咨询智库首席咨询专家。

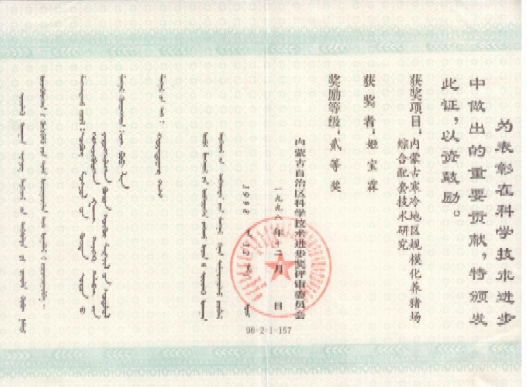

主要研究方向为农业生物环境与洪水泥沙资源利用。先后主编高等学校精品规划教材1部,副主编高等学校精品教材3部。主持国家自然科学基金项目、教育部春晖计划项目、自治区自然科学基金重点项目、自治区科技攻关项目10余项。在《农业工程学报》、《水土保持学报》、《土壤通报》及国际会议论文集等发表科技论文50余篇。获自治区科技进步二等奖2项(其中主持1项)、三等奖1项。主持编写“库布齐沙漠治理规划”、“乌海市城乡统筹农业农区发展规划”、“准格尔旗社会主义新农村建设总体规划”等区域性规划近30余项;主持完成农、牧、林、水、建筑等行业的工程项目可行性研究报告、施工图设计400多项。2002年被自治区人民政府授予“有突出贡献的中青年专家”称号。2020年12月荣休。

1974年高中毕业照(姬宝霖第二排右第三位)

农村岁月 水利人生

1974年高中毕业后,作为一名回乡知识青年,我积极投身于农田水利建设。当时的农田水利建设,主要任务是挖大口井、修水平梯田、筑淤地坝等。三年多的农村岁月,让我深刻体会到水利对农业发展的重要性。这段艰苦而充实的时光,不仅让我对农业与水利的关系有了深刻地认识,更在我心中播下了致力于水利事业的种子。带着这段宝贵的实践经历,在填报高考志愿时,我选择了农田水利工程专业,于1977年考入内蒙古农牧学院(现内蒙古农业大学),我深知这是自己实现人生价值的重要起点,所以在四年的学习过程中倍加努力。1982年1月毕业留校任教,直至退休。在长达四十余年的职业生涯中,我始终专注于农田水利工程的教学、科研、学科建设和社会服务工作,将全部精力倾注于这一领域,用知识和汗水书写自己的人生。

1982年农田水利工程专业77级毕业照(姬宝霖第三排左第一位)

新时肇始 “七七”逐梦

作为1977年恢复高考后的首批大学生,我想从“七七级”同学们的学习和工作情况开始讲起。“七七级”在中国教育史上具有特殊的意义,它不单是一届大学生的代名词,而是已经演变成了一个历史符号,成为一个时代的象征。不仅代表了一代人的青春记忆,更成为时代变迁的重要标志。我们这届的农田水利工程专业共有43名毕业生。在这些同学中13人选择了留校任教,除了我以外还有申向东、王耀强、吕志远、郝拉柱、裴国霞、马太玲、田存旺、樊忠、杨培岭、王乃光、徐治政和刘静。在留校的同学中,有9人在我校退休,其中4位成功晋升为二级教授。陆续离开学校的同学在其他领域也取得了显著的成就:杨培岭继续深造,成为中国农业大学的博士,后来担任水利与土木工程学院党委书记;王乃光则调到内蒙古工业大学电力学院任教;樊忠调入内蒙古自治区党委组织部;徐治政则在深圳的房地产开发与市场咨询行业开辟了新天地。我们班“七七级”的每一位成员,都在各自的岗位上为社会的发展贡献着自己的力量。

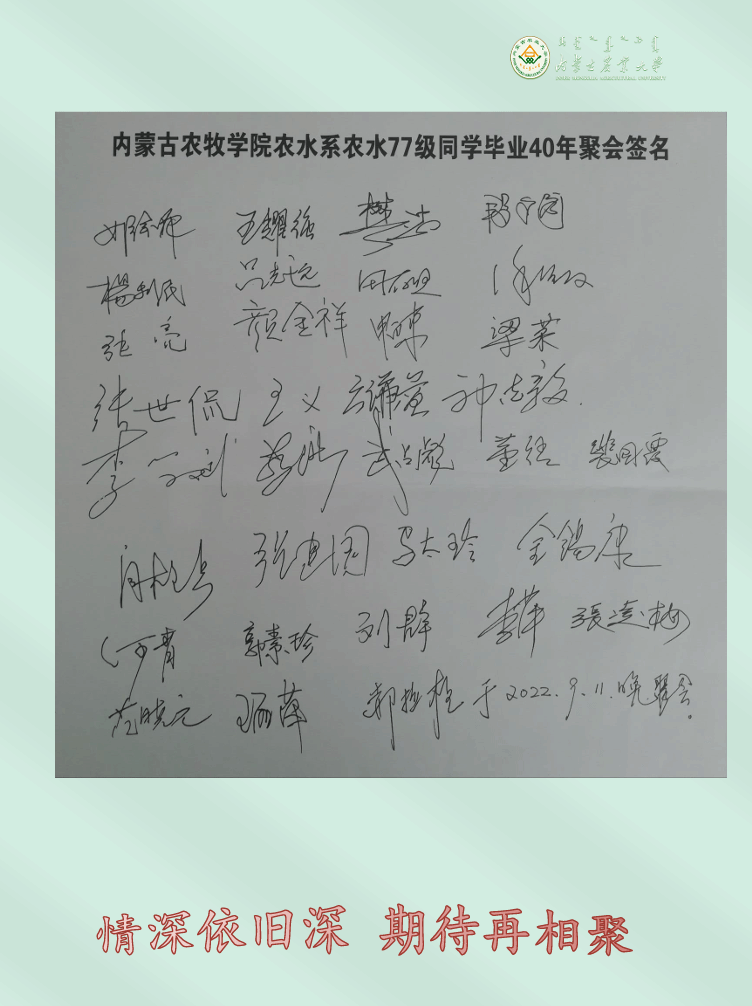

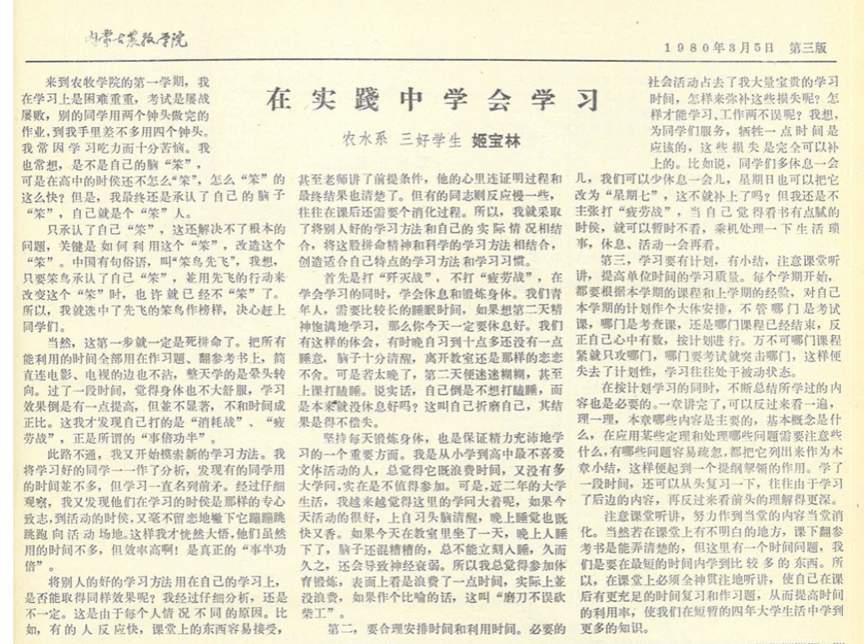

内蒙古农牧学院农水系农水77级同学毕业40年签名

1977年我们成为国家恢复高考后首批踏入大学校园的学生。这场考试吸引了将近570多万考生报名,最终仅录取约27万人,录取率约为4.8%。我们这一代人承载着特殊的历史使命,来自全国各地的工人、农民、下乡知青、回乡知青及应届高中毕业生汇聚校园,形成了中国高等教育史上前所未有的多元群体。当时的考生年龄跨度极大,既有风华正茂十七八岁的青年,也有年近三十的“老三届”,因此我们无疑是幸运的一代,也是充满传奇色彩的一代,更是感恩的一代,在当时被誉为“时代骄子”。毕业后更是被称为“金七七、银七八”,成为那个时代最受瞩目的群体之一。入学前的这段经历让我们锻炼了筋骨、磨练了意志、了解了国情、积蓄了力量。我们用这一代人独有的学习态度如饥似渴地读完了大学。毕业时正是国家百业待兴的时刻,大家全身心投入了改革开放、创造中国奇迹的四十年奋斗征程。现在祖国强大了,我们是参与者、见证者,更是受益者!

姬宝霖教授(左)与申向东教授在库布齐沙漠综合治理规划现场

教书育人 服务社会

在近四十年的教学生涯中,我首先从事了两年的学生管理工作。1984年3月自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅对学校机构设置方案给予批复:“同意增设科学研究技术推广处,对外挂内蒙古农牧学院农牧业工程设计院的牌子”。设计院院长由学校行政主要领导担任,之后我一直在设计院工作,主要负责学校科研成果的推广与设计院的日常业务。随着内蒙古农牧学院与内蒙古林学院两校合并,设计院也相应合并,更名为“内蒙古农业大学农林工程设计研究院”。2001—2004年,我兼任水利与土木建筑工程学院院长,主讲本科生课程《建筑工程概论》、《土木工程概论》、《水利水电工程概论》等,以及研究生课程《现代水利水电工程项目管理理论与实务》、《农业生物环境工程进展》、《现代工程项目管理》等,是学校唯一拥有二级教授、正高级工程师两个正高级职称的教师。在教学与科研之外,我还被高频次邀请参加自治区发改委、农牧厅、财政厅、水利厅等多个重要部门的重大项目论证、评审、验收与评价工作。这期间我走遍了内蒙古自治区103个旗、县、区,对全区各地的农牧业基础条件了然于心,并对全区农牧业的一、二、三产业发展状况有了深入的了解。这些经历不仅丰富了我的职业生涯,也为之后的科研和教学工作提供了宝贵的实践基础。

科研实践 教学相长

水利与土木建筑工程学院和农林工程设计研究院为自治区设计了多项重要工程:包括石峡口水库、当阳桥水库、巴彦淖尔先锋桥、纳林沟水坠砂坝、大河口水电站、万家沟水库等水利工程,以及学校的食品楼、水工实验室、行政办公楼、12至42号住宅楼和职业技术学院学生公寓等工程建设项目。此外还承担了自治区许多重大项目前期工作。表明了我们内蒙古农业大学的教师不仅具备扎实的理论教学能力,还能在实际工作中发挥重要作用,完成一系列有益于社会发展的建设项目,服务于社会。这些实践经历不仅丰富了老师们的个人职业生涯,更重要的是为课堂教学提供了生动、具体的案例支持,使教学内容更加贴近实际,提高了教学质量和学生的实践能力。

自治区领导与获科技奖人员合影(姬宝霖教授二排右第二位)

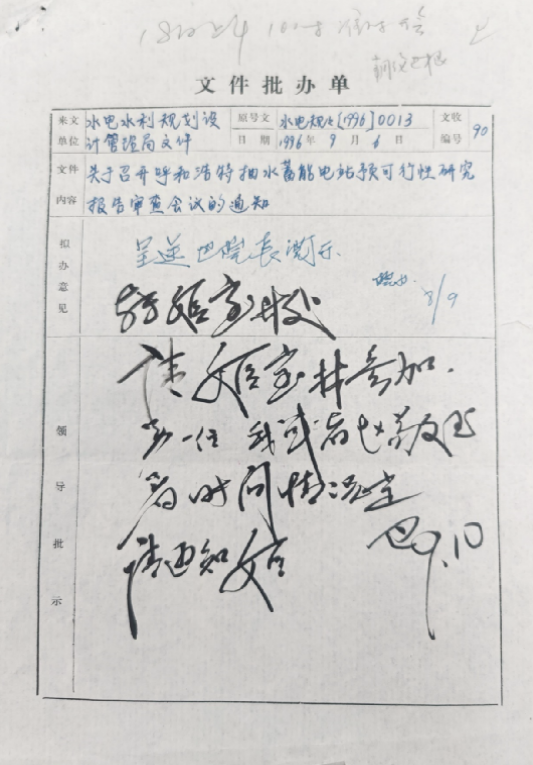

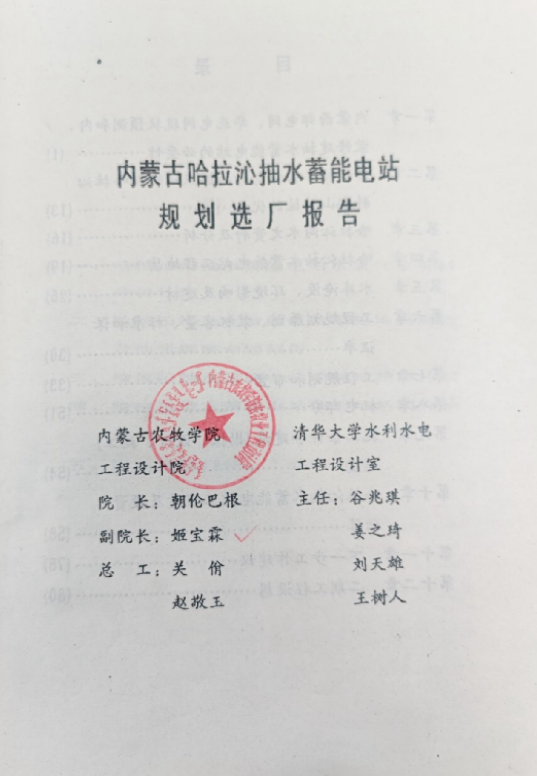

内蒙古哈拉沁抽水蓄能电站规划选厂报告

下面给大家分享两个印象比较深的由我校农林工程设计研究院负责的典型工程项目。其中一个是《内蒙古哈拉沁抽水蓄能电站规划选厂报告》。1991年7月至1992年12月我校农林工程设计院承担了“哈拉沁抽水蓄能电站规划选场”任务,经过实地踏勘、测绘、区域地勘等调研工作,编写完成了《内蒙古哈拉沁抽水蓄能电站规划选厂报告》。1993年7月20日至23日中华人民共和国电力部会同内蒙古自治区计划委员会、内蒙古自治区电管局召开了华北地区电网抽水蓄能电站规划选点审查会。内蒙古农牧学院农牧业工程设计研究院和清华大学共同完成的《哈拉沁抽水蓄能电站规划选场报告》通过了审查。场址下库位于哈拉沁沟,上库位于哈拉沁沟左岸的料木山顶,上下库高差500多米,水平距离与垂直高度之比为1.57-1.72,建设规模规划一期120万千瓦、二期120万千瓦,场址距呼和浩特市15公里。会议由水利水电规划设计总院主持审查,电力部、国家能源公司等20个单位的领导、专家通过实地踏勘、听取介绍、质询讨论,一致认为此位置是十分理想的抽水蓄能电站场址。本次会议我负责实地踏勘及工程布置规划总体介绍和会议协调工作,在代拟呼和浩特市云峰副市长的会议总结发言稿中,我提出将“哈拉沁抽水蓄能电站”改名为“呼和浩特抽水蓄能电站”,得到会议的认同,后续工作都沿用此名。本工程一期工程于2015年5月建成运行,是内蒙古自治区第一座抽水蓄能电站,现在正在筹划二期工程的建设。

涵洞施工现场(姬宝霖教授第一排左第一位)

另一个是《中国西部(青海、甘肃、内蒙古)扶贫内蒙古自治区世界银行贷款项目可行性研究报告》。1997年11月至1999年1月,我校设计院主持完成了《中国西部(青海、甘肃、内蒙古)扶贫内蒙古自治区世界银行贷款项目可行性研究报告》,项目覆盖6个盟市15个旗县。世界银行评估团评价我校编制项目可行性研究报告是三省区中质量最高的。1999年1月15日世界银行项目评估团团长阿克利鲁在自治区人民政府云布龙主席、郝益东副主席举行的答谢晚宴上对我说:“姬教授你们编制的项目可行性研究报告是高水平的,你的讲话逻辑性强思维敏锐,我相信你的学生也是这样的。”郝益东副主席也风趣地说:“你们出色地完成了这个可行性研究报告,今后自治区所有大的农牧业项目可行性研究报告都不在话下了,可以摆一摆老资格喽!”席间我提议大家给云布龙主席敬酒,云主席说:“我应该给你敬酒,代表贫困地区的老百姓谢谢你和你的团队。这个项目是自治区扶贫项目中最大的资金来源,为后期的整体扶贫工作打下了扎实的基础。”

1952年内蒙古畜牧兽医学院成立暨开学典礼纪念

七秩三载 矢志卓越

内蒙古农牧学院的前身是1952年成立的内蒙古畜牧兽医学院,1999年与内蒙古林学院合并更名为内蒙古农业大学。学校初创时期便承载着服务地方农业发展的重任,结合在母校工作近40年的经历,我个人总结出母校发展经历了三个阶段。

从无到有,奠基立业(1952年—1982年)

1952年11月17日,内蒙古畜牧兽医学院的成立庆典在原归绥市隆重举行,这是内蒙古高等教育发展史上的重要里程碑。《内蒙古日报》也在头版头条对此进行了详细报道,称其为“内蒙人民教育事业的新发展”,宣告了内蒙古第一所本科大学的诞生,成为新中国畜牧兽医教育事业新的一页。历经30年的风风雨雨,到1982年形成了初步的办学规模。1982年毕业研究生5名,本科生788名(七七级、七八级);1982年招收研究生8名,本科生1016名。

从小到大,规模初具(1982年—2012年)

经过30 年的快速发展,2012年毕业研究生643名(其中博士生91名),本科生6945名;2012年招收研究生890名(其中博士生100名),本科生8055名。学校有本科专业82个;一级学科博士点11个,二级学科博士点48个;一级学科硕士点23个,二级学科硕士点94个。虽然规模数量很大,但办学质量有待提高。

由大到强,追求卓越(2012年至今后很长一段时间)

我校以应用型学科为主,多年来逐步形成了以草原畜牧业为特色的多科型大学格局。2012年学校成立60周年之际入选“省部共建”高校,2013年进入“中西部高等教育振兴计划”行列。草学学科第五轮学科评估成绩为A档,是内蒙古自治区高校中,学科评估成绩最好的学科。实现了内蒙古自治区高校学科建设历史性突破,成为自治区“双一流”建设拔尖学科。学校科研成果丰硕,从“马传染性贫血的病理学研究”到“甜菜丰产高糖生理栽培技术推广”, 再到“优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用”等多个科研成果、专项技术的推广应用,农大人始终把自治区的环境保护、各行业的技术、经济发展进步作为主战场,并做出了重要贡献。我校经过多年的发展,现已达到相当可观的办学规模,培养了数十万名优秀人才,同时拥有完整的人才培养体系和众多的学科优势群体。学校不仅为学生提供了优质的教育资源,还在科研创新、社会服务等方面取得了令人瞩目的成就,为内蒙古的建设与发展注入强劲动力。我认为追求卓越、晋位升级是今后学校面临的主要任务,其目标是“特色鲜明,国内一流,走向世界”。我在每个阶段都见证了农大人的拼搏与奉献,也记录了学校从奠基立业到追求卓越的辉煌历程。

水建院硕士学位论文答辩会姬宝霖教授(左第一位)

学科引领 砥砺前行

内蒙古农业大学向高水平大学迈进的关键点之一,是强化其特色鲜明的学科建设,这一观点在我校首次教学评估后已成为全校共识。突出学科优势既要在世界顶级学术期刊上发表高水平论文,更要将这些研究成果应用于解决内蒙古地区农牧业经济建设中的实际问题,以世界领先的科研成果和技术,支持地方经济发展,实现“把论文写在祖国大地上”的目标。这是学校建设“双一流”大学的重要优势,也是提升学校地位、力争成为全国乃至国际知名高等学府的关键所在。

学校要加速特色学科的“晋位升级”,特别是荒漠化防治与水土保持、食品(乳品)工程、畜牧、兽医及农业工程等领域,力求达到A级标准。培养出“院士”级的学者将是学校“晋位升级”的重要标志之一。学校历任领导对此已有深刻的认识,并提出了一系列具体措施,以充分发挥学校在特色学科上的优势,将其作为推动学校发展的核心动力。只要持续优化和深化学科建设,为内蒙古自治区的农牧业经济提供坚实的技术支持,解决区域发展中的难点和短板,内蒙古农业大学就有望实现“晋位升级”,迈入全国一流农林院校之列。作为地方农业院校,我们肩负着推动区域农业现代化、促进农村经济发展的重要使命,这也是我们全体农大人义不容辞的责任。

贡嘎丹儒布院长(右第一位)在学校牧场参加劳动

农大精神 岁月铸就

内蒙古农业大学历经岁月的积淀,形成了“艰苦奋斗,爱校如家”的优良传统。在我留校工作期间,常常看到已退休的贡嘎老院长早晨在学校东西平房草坪用铁钎捡拾废纸与垃圾,这场景深深烙在我心中,令我非常感动、敬佩。前辈们热爱祖国、吃苦耐劳、严谨治学、甘于奉献的精神,一直鼓舞着后辈们坚守初心,奋力前行。农大人秉承“艰苦奋斗、团结务实、敬业进取、改革创新”的精神,铸就了今日的辉煌成就,这份精神财富值得我们一生珍视。对于每一位农大人而言,这里不仅是工作之地,更是精神的家园,我们要发扬主人翁精神与学校共同成长,共享荣光,这是内蒙古农业大学独特的软实力。

姬宝霖教授在实习现场指导学生

注重实践 持之以恒

在学科建设和专业研究中,应坚定所选的研究方向,避免频繁变换。我的研究方向是关于鄂尔多斯十大孔兑洪水资源的利用,研究如何将孔兑汛期高含沙洪水由危害黄河安澜转化为治理沙漠、淤积农田、补充地下水的可贵资源。为此我主持了国家自然科学基金项目和自治区自然科学基金重点项目,主要研究如何将洪水泥沙拦截至库布齐沙漠腹地,进行引洪、蓄洪、治沙、淤地,分析其形成的土壤养分分布及影响。接下来还计划将洪水资源引入库布齐沙漠,研究其对地下水补给的作用和影响。然而在研究第二个课题的时候,由于接近退休年龄,未能全面展开,让我感到非常遗憾,如果能早些专注于此领域,或许能为自治区的水土保持、荒漠化防治及沙漠治理取得更多成果。

我个人的经历表明,由于确定最终研究方向较晚导致走了不少弯路,因此一旦确定了研究方向,就一定要持之以恒。这不仅有助于个人成果的积累,也有利于科研项目申请、研究生指导以及学科团队的壮大。学校许多成功的团队正是通过这种方式成长起来的。青年教师作为未来的希望应当向这些团队的科学家和老师们学习,培养团队合作精神,注重日常工作细节,不断提升教学、科研和社会服务能力。同时每位教师都应具备强烈的使命感,要有舍我其谁的内生动力,厚积薄发,通过长期积累与学校共同发展、共同进步!

扎实基础 规划未来

我们的青年学子在求学期间应当专注于知识的汲取,打好专业基础,并规划好学业与个人发展。无论未来选择继续深造还是投身职场,坚实的基本功都是开启成功之门的钥匙。内蒙古农业大学培养出了两位院士和众多杰出人才,其中很多是我们“七七级”的同学,他们在各自的专业领域取得了显著成就,是“七七级”的骄傲。张涌院士是我们“七七级”兽医专业毕业生,凭借持之以恒的努力,荣登中国工程院院士之列;康乐院士是我们“七七级”植物保护专业毕业生,如今已成为国际生态基因组学领域的领军人物,其在草原蝗虫研究方面的造诣,早已位居世界前列。

此外无数校友在草业科学、兽医、动物科学、食品工程、农业工程及经济管理等诸多领域,均取得了令人瞩目的辉煌成就。我衷心期盼每一位学子,都能以这些卓越的师长与校友为楷模,秉持严谨求学的精神,一步一个脚印地掌握专业知识,为自己未来的发展打下坚实基础。在各自领域取得非凡成就的广大教师与校友,正是你们学习与追逐的榜样。

感恩母校 薪火相传

岁月如梭时光荏苒,不知不觉中未来已成现在,而我也步入了退休之年。今天怀着一颗感恩的心,我要向母校——内蒙古农业大学,表达我最深的情意。还记得当年踏入校门的第一天,心中满是憧憬,在母校度过的每一刻,都已成为我人生中的宝贵记忆。感谢母校给予我的不仅是知识的熏陶和学术的指导,更是精神上的支持与鼓舞,使我在学术道路上追求卓越。希望每一位学子都能珍惜在校时光,不仅要追求学术上的成就,更要注重品德修养,成为有担当对社会有用的人。在此,我衷心祝愿母校蒸蒸日上桃李遍地,培养出更多优秀人才,为国家的繁荣发展贡献力量,成为更多人心目中的知识殿堂和梦想启航的地方。